Космонавтика в россии. История освоения космоса. Кратко этапы освоения космоса Основы космонавтики

История развития космонавтики

Чтобы оценить вклад того или иного человека в развитие какой-то области знаний, надо проследить историю развития этой области и попытаться усмотреть прямое или косвенное влияние идей и трудов этого человека на процесс достижения новых знаний и новых успехов. Рассмотрим историю развития ракетной техники и вытекающей из нее истории ракетно-космической техники.

Зарождение ракетной техники

Если говорить про саму идею реактивного движения и первую ракету, то эта идея, и ее воплощение родились в Китае примерно во 2 веке н.э. Движущей силой ракеты был порох. Китайцы сначала использовали это изобретение для развлечений - китайцы до сих пор являются лидерами в производстве фейерверков. А затем поставили эту идею на вооружение, в прямом смысле слова: такой "фейерверк" привязанный к стреле увеличивал дальность ее полета примерно на 100 метров (что было одной третью от всей длины полета), а при попадании цель зажигалась. Было и более грозное оружие на том же принципе - "копья яростного огня".

В таком примитивном виде реактивные ракеты просуществовали до 19 века. Только в конце 19-го века стали предприниматься попытки математически объяснить реактивное движение и создать серьезное вооружение. В России одним из первых этим вопросом занялся Николай Иванович Тихомиров в 1894 году 32 . Тихомиров предлагал использовать в качестве движущей силы реакцию газов, получающихся при сгорании взрывчатых веществ либо легко воспламеняющихся жидких горючих в сочетании с эжектируемой окружающей средой. Тихомиров стал заниматься этими вопросами позже Циолковского, но в смысле реализации продвинулся намного дальше, т.к. он мыслил более приземлено. В 1912 году он представил морскому министерству проект реактивного снаряда. В 1915 подал прошение о выдаче привилегии на новый тип "самодвижущихся мин" для воды и воздуха. Изобретение Тихомирова получило положительную оценку экспертной комиссии под председательством Н. Е. Жуковского. В 1921 по предложению Тихомирова в Москве была создана лаборатория для разработки его изобретений, получившая впоследствии (после перевода в Ленинград) наименование Газодинамической лаборатории (ГДЛ). Вскоре после основания деятельность ГДЛ сосредоточилась на создании ракетных снарядов на бездымном порохе.

Параллельно с Тихомировым над ракетами на твердом топливе трудился бывший полковник царской армии Иван Граве 33 . В 1926 году он получил патент на ракету, которая в качестве топлива использовала особый состав дымного пороха. Он стал пробивать свою идею, писал даже в ЦК ВКП(б), но эти хлопоты завершились вполне типично для того времени: полковник царской армии Граве был арестован и осужден. Но И.Граве еще сыграет свою роль в развитии ракетной техники в СССР, и примет участие в разработке ракет для знаменитой "Катюши".

В 1928 году была запущена ракета, топливом для нее служил порох Тихомирова. В 1930 году на имя Тихомирова выдан патент на рецептуру такого пороха и технологию изготовления шашек из него.

Американский гений

За рубежом проблемой реактивного движения одним из первых занялся американский ученый Роберт Хитчингс Годдард 34 . Годдард в 1907 году пишет статью "О возможности перемещения в межпланетном пространстве", которая по духу очень близка работе Циолковского "Исследование мировых пространств реактивными приборами", правда Годдард пока ограничивается только качественными оценками и никаких формул не выводит. Годдарду тогда было 25 лет. В 1914 году Годдард получает патенты США на конструкцию составной ракеты с коническими соплами и ракеты с непрерывным горением в двух вариантах: с последовательной подачей в камеру сгорания пороховых зарядов и с насосной подачей двухкомпонентного жидкого топлива. С 1917 года Годдард ведет конструкторские разработки в области твёрдотопливных ракет различного типа, в том числе, многозарядной ракеты импульсного горения. С 1921 Годдард переходит к экспериментам с жидкостными ракетными двигателями (окислитель - жидкий кислород, горючее - различные углеводороды). Именно эти ракеты на жидком топливе стали первыми прародителями космических ракет-носителей. В своих теоретических работах он не раз отмечал преимущества жидкостных ракетных двигателей. 16 марта 1926 года Годдард проводит успешный запуск простейшей ракеты с вытеснительной подачей (топливо - бензин, окислитель - жидкий кислород). Стартовый вес - 4.2 кг, достигнутая высота - 12.5 м, дальность полёта - 56 м. Годдарду принадлежит первенство в запуске ракеты на жидком топливе.

Роберт Годдард был человеком трудного, сложного характера. Он предпочитал работать скрытно, в узком кругу доверенных людей, слепо ему подчинявшихся. По словам одного из его американских коллег, "Годдард считал ракеты своим частным заповедником, и тех, кто так же работал над этим вопросом, рассматривал как браконьеров… Такое его отношение привело к тому, что он отказался от научной традиции сообщать о своих результатах через научные журналы... " 35 . Можно добавить: и не только через научные журналы. Весьма характерен ответ Годдарда от 16 августа 1924 года советским энтузиастам исследования проблемы межпланетных полетов, которые искренне желали, установить научные связи с американскими коллегами. Ответ совсем короткий, но в нем весь характер Годдарда:

"Университет Кларка, Уорчестер, Массачузетс, отделение физики. Господину Лейтейзену, секретарю общества по исследованию межпланетных связей. Москва, Россия.

Уважаемый сэр! Я рад узнать, что в России создано общество по исследованию межпланетных связей, и я буду рад сотрудничать в этой работе в. пределах возможного. Однако печатный материал, касающийся проводимой сейчас работы или экспериментальных полетов, отсутствует. Благодарю за ознакомление меня с материалами. Искренне ваш, директор физической лаборатории Р.Х. Годдард " 36 .

Интересным выглядит отношение Циолковского к сотрудничеству с зарубежными учеными. Приведем отрывок из его письма к советской молодежи, опубликованного в "Комсомольской правде" в 1934 г.:

"В 1932 году крупнейшее капиталистическое Общество металлических дирижаблей прислало мне письмо. Просили дать подробные сведения о моих металлических дирижаблях. Я не ответил на заданные вопросы. Я считаю свои знания достоянием СССР " 37 .

Таким образом, можно сделать вывод, что ни с той, ни с другой стороны не было никакого желания сотрудничать. Ученые очень ревностно относились к своей работе.

Споры о приоритете

Теоретики и практики ракетной техники в то время были совершенно разобщены. Это были те самые "... не связанные друг с другом исследования и опыты многих отдельных ученых, атакующих неизвестную область вразброд, подобно орде кочевых всадников", о которых, применительно, правда, к электричеству, писал Ф. Энгельс в "Диалектике природы". Роберт Годдард очень долгое время ничего не знал о трудах Циолковского, равно как и Герман Оберт, работавший с жидкостными ракетными двигателями и ракетами в Германии. Столь же одинок был во Франции один из пионеров космонавтики, инженер и летчик Робер Эсно-Пельтри, будущий автор двухтомного труда «Астронавтика».

Разделенные пространствами и границами, не скоро узнают они друг о друге. 24 октября 1929 года Оберт раздобудет, наверное, единственную во всем городке Медиаше пишущую машинку с русским шрифтом и отправит в Калугу письмо Циолковскому. "Я, разумеется, самый последний, кто стал бы оспаривать Ваше первенство и Ваши заслуги по делу ракет, и я только сожалею, что не раньше 1925 г. услышал о Вас. Я был бы, наверное, в моих собственных работах сегодня гораздо дальше и обошелся бы без тех многих напрасных трудов, зная ваши превосходные работы ",- открыто и честно писал Оберт. А ведь нелегко написать так, когда тебе 35 лет и ты всегда считал себя первым. 38

В фундаментальном докладе, посвященном космонавтике, француз Эсно-Пельтри ни разу не упомянул Циолковского. Популяризатор науки писатель Я.И. Перельман, прочитав работу Эсно-Пельтри, написал Циолковскому в Калугу: "Есть ссылка на Лоренца, Годдарда, Оберта, Гомана, Валье,- но ссылок на вас я не заметил. Похоже, что автор с Вашими трудами не знаком. Обидно! " Через некоторое время газета «Юманите» довольно категорически напишет: "Циолковского по справедливости следует признать отцом научной астронавтики ". Получается как-то неловко. Эсно-Пельтри пытается все объяснить: "...я предпринял все усилия для того, чтобы получить их (работы Циолковского.- Я.Г.). Для меня оказалось невозможным получить хотя бы маленький документ до моих докладов 1912 года ". Улавливается некоторое раздражение, когда он пишет, что в 1928 году получил "от профессора С. И. Чижевского заявление с требованием подтвердить приоритет Циолковского". "Мне думается, я полностью удовлетворил его ",- пишет Эсно-Пельтри. 39

Американец Годдард за всю жизнь ни в одной из своих книг, ни в статьях никогда не называл Циолковского, хотя получал его калужские книги. Впрочем, этот трудный человек вообще редко ссылался на чужие работы.

Нацистский гений

23 марта 1912 года в Германии родился Вернер фон Браун - будущий создатель ракеты ФАУ-2. Его ракетная карьера началась с чтения научно-популярной литературы и наблюдения за небом. Позже он вспоминал: "Это была цель, которой можно было посвятить всю жизнь! Не только наблюдать планеты в телескоп, но и самому прорваться во Вселенную, исследовать таинственные миры " 40 . Серьезный не по годам мальчик зачитывался книгой Оберта о полетах в космос, несколько раз смотрел фильм Фрица Ланга "Девушка на Луне", а в 15 лет вступил в общество космических путешествий, где познакомился с настоящими специалистами-ракетчиками.

Семья Браунов была помешана на войне. Среди мужчин дома фон Браунов только и шли разговоры, что об оружии и войне. Эта семья, по-видимому, была не лишена того комплекса, который был присущ многим немцам после поражения в Первой Мировой войне. В 1933 году в Германии к власти пришли нацисты. Барон и истинный ариец Вернер фон Браун со своими идеями реактивных ракет пришелся ко двору новому руководству страны. Он вступил в СС, и стал быстро подниматься по карьерной лестнице. На его исследования власти выделяли огромные деньги. Страна готовилась к войне, и фюреру было очень нужно новое оружие. О полетах в космос Вернеру фон Брауну приходится забыть на долгие годы. 41

Еще до начала эры освоения пространства невесомости люди утверждали, что ученые могут изменить не только Землю, но и научиться управлять погодой. Развитие космоса , серьезно повлияло на развитее Земли.

Развитие космоса в СССР связано с именами М.К. Тихонравова и С. П. Королева. В 1945 году была создана группа специалистов РНИИ, которая занималась разработкой проекта первого в мире пилотируемого ракетного аппарата. Планировалось отправить на борту двух космонавтов, для изучения верхних слоев атмосферы.

Космос - уникален тем, что мы ничего о нем не знали длительное время, раньше все, что не могли люди объяснить, казалось нам чем-то из области фантастики. Сегодня увидеть планету с космоса или процессы, происходящие на Солнце, мы можем благодаря именно исследованиям ученым. Сорок с небольшим лет назад был запущен первый искусственный спутник Земли, для космической эры, это совсем не срок. Однако развитие космоса и история уже содержит не одну серию уникальных достижений и открытий, первые из которых делал Советский Союз, США и другие страны.

Сегодня спутников, находящихся на орбите Земли насчитывается тысячи, они уже были на Марсе, Венере и на Луне.

Первый человек в космосе

Одно из важнейших событий, которое содержит история развития космоса и за которым наблюдал весь мир - полет первого человека в космос, осуществленный 12 апреля 1961 года. В пространство невесомости посчастливилось отправиться юному смоленскому парню с невероятной харизмой Юрию Алексеевичу Гагарину. С того момента открылись большие перспективы развития космоса . Затем улетел экипаж, состоящий из нескольких человек, первая женщина попала в космос, создали орбитальную станцию «Мир». Для создания оптимальных условий полета и нахождения в космосе требовалось решить множество задач, которые в дальнейшем послужили толчком в развитии небесной и теоретической механике.

Развитие космоса в России связано с производством инновационных вычислительных машин, что послужило зарождению новой дисциплины - динамике космического полета. Телевещание, космическая связь, системы навигации вышли на новый уровень и уже в 1965 году мы увидели первые фотографии планеты Марс, Сатурн. Без спутниковых навигационных систем сегодня нельзя представить себе транспортную отрасль и работу военной техники. Дело это весьма познавательное развитие космоса в каждой школьной программе включенная такая тема.

Сегодня есть увлекательные методичные материалы «развитие речи космос подготовительная группа », позволяющие получить основную информацию о планетах, звездах, Луне, Солнце. Дети обучаются и проявляют интерес к вопросам о Вселенной. Деткам постарше предлагается освоить «развитие речи космос средняя группа », где уже более научным языком объясняются основные понятия.

Исследования в космосе вывели на новый уровень медицину. Нужно изучить реакцию организма на состояние невесомости, его нервной системы. Чтобы создать максимально комфортные условия жизнеобеспечения и знать, какие задания можно поручать человеку, который находится длительное время в космосе. Определяющую роль играет использование космических ресурсов в создании информационного пространства России, внедрения сети Интернет. Качественный обмен информации сегодня не менее важен, чем обмен оружием. Именно так правильно формируется развитие представлений о космосе .

Пилотируемая космонавтика преследует исключительно мирные цели: грамотное использование ресурсов Земли, решение проблем, связанных с экологическим мониторингом океана и суши, развитее науки.

12 апреля наша страна отметила 50 летие освоения космоса - День космонавтики. Это всенародный праздник. Для нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические корабли. В высоких небесных далях происходят стыковки космических аппаратов. Месяцами в космических станциях живут и трудятся космонавты, уходят к другим планетам автоматические станции. Вы можете сказать “что тут особенного?”

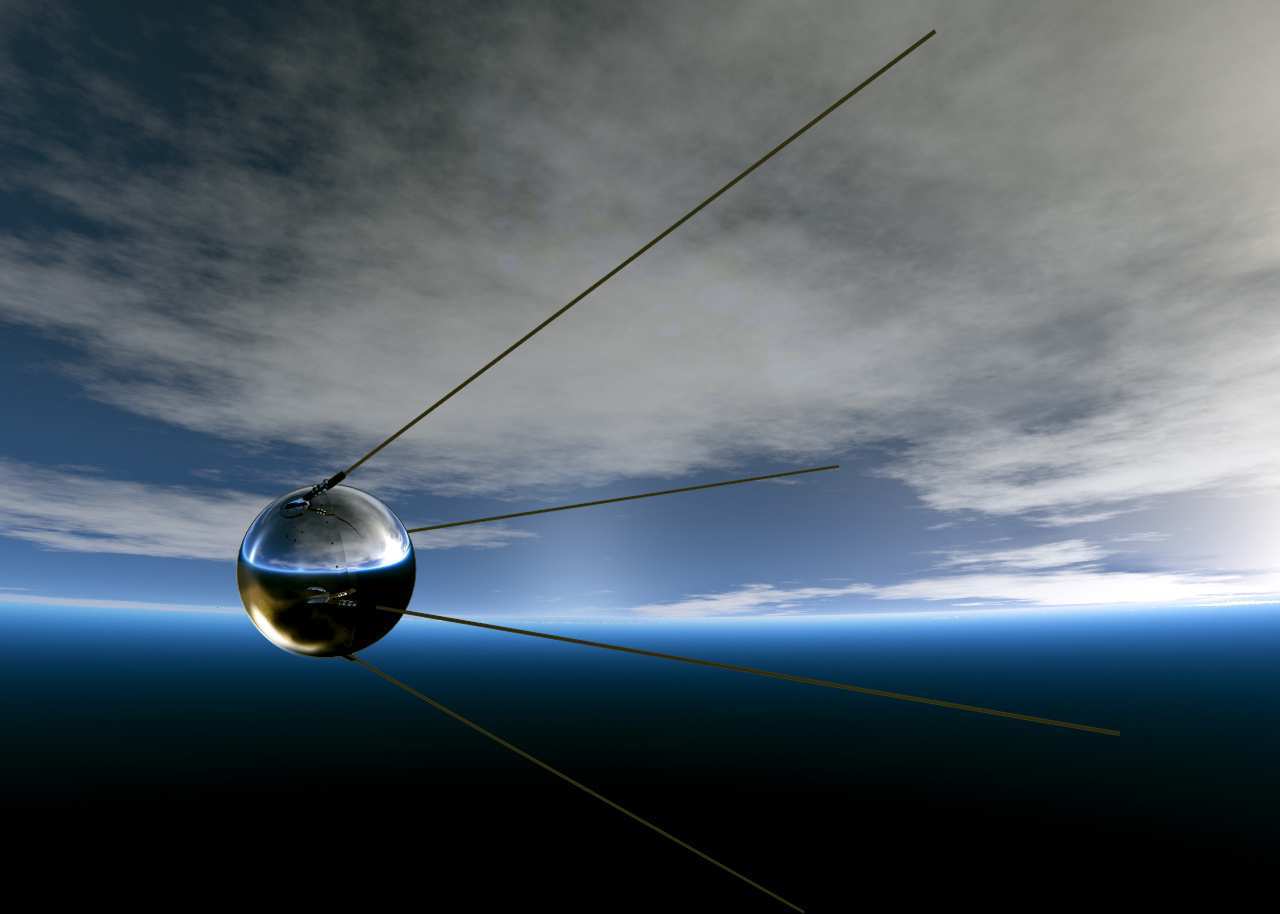

Но ведь совсем недавно о космических полетах говорили как о фантастике. И вот 4 октября 1957 года началась новая эра – эра освоения космоса.

Конструкторы

Циолковский Константин Эдуардович -

русский ученый, который один из первых задумался о полете в космос.

Судьба и жизнь учёного необычны и интересны. Первая половина детства у Кости Циолковского была обычной, как у всех детей. Уже находясь в преклонном возрасте, Константин Эдуардович вспоминал, как ему нравилось лазить по деревьям, забираться на крыши домов, прыгать с большой высоты, чтобы испытать чувство свободного падения. Второе детство началось, когда заболев скарлатиной, почти полностью потерял слух. Глухота причиняла мальчику не только бытовые неудобства и моральные страдания. Она грозила замедлить его физическое и умственное развитие.

Костю постигло еще одно горе: умерла его мать. В семье остались отец, младший брат и неграмотная тетка. Мальчик остался предоставленным сам себе.

Лишенный из-за болезни многих радостей и впечатлений, Костя много читает, постоянно осмысливая прочитанное. Он изобретает то, что изобретено давно. Но - изобретает сам. К примеру, токарный станок. Во дворе дома крутятся на ветру построенные им ветряные мельницы, бегают против ветра парусные тележки-самоходы.

Он мечтает о космических путешествиях. Запоем читает книги по физике, химии, астрономии, математике. Понимая, что его способного, но глухого сына не примут ни в одно учебное заведение, отец решает отправить шестнадцатилетнего Костю в Москву для самообразования. Костя в Москве снимает угол и с утра до вечера сидит в бесплатных библиотеках. Отец ежемесячно присылает ему 15 - 20 рублей, Костя же, питаясь черным хлебом и запивая его чаем, тратит в месяц на еду 90 копеек! На остальные деньги покупает реторты, книги, реактивы. Последующие годы также были нелегкими. Он много натерпелся от чиновничьего равнодушия к его трудам и проектам. Болел, падал духом, но вновь собирался, производил расчеты, писал книги.

Теперь мы уже знаем, что Константин Эдуардович Циолковский - гордость России, один из отцов космонавтики, великий ученый. И с удивлением многие из нас узнают, что великий ученый не учился в школе, не имел никаких научных степеней, последние годы жил в Калуге в обыкновенном деревянном доме и уже ничего не слыша, но во всем мире теперь признан гением тот, кто первым начертал для человечества путь к иным мирам и звездам:

Идеи Циолковского были развиты Фридрихом Артуровичем Цандером и Юрием Васильевичем Кондратюком.

Все самые заветные мечты основоположников космонавтики воплотил Сергей Павлович Королев.

Фридрих Артурович Цандер (1887-1933)

Юрий Васильевич Кондратюк

Сергей Павлович Королёв

Идеи Циолковского были развиты Фридрихом Артуровичем Цандером и Юрием Васильевичем Кондратюком. Все самые заветные мечты основоположников космонавтики воплотил Сергей Павлович Королев.

В этот день был запущен первый искусственный спутник Земли. Началась космическая эра. Первый спутник Земли представлял собой блестящий шар из алюминиевых сплавов и был невелик - диаметром 58 см, весом - 83,6 кг. Аппарат имел двухметровые усы-антенны, а внутри размещались два радиопередатчика. Скорость спутника составляла 28800 км/ч. За полтора часа спутник облетел весь земной шар, а за сутки полета совершил 15 оборотов. Сейчас на земной орбите находится множество спутников. Одни используются для телерадиосвязи, другие являются научными лабораториями.

Перед учеными стояла задача - вывести на орбиту живое существо.

И дорогу в космос для человека проложили собаки. Испытания на животных начались еще в 1949 году. Первых "космонавтов" набирали в: подворотнях - первый отряд собак. Всего отловили 32 собачек.

Собак в подопытные решили взять, т.к. ученые знали, как они себя ведут, понимали особенности строения организма. Кроме того, собаки не капризны, их легко тренировать. А дворняг выбрали потому, что медики считали: они с первого дня вынуждены бороться за выживание, к тому же неприхотливы и очень быстро привыкают к персоналу. Собаки должны были соответствовать заданным стандартам: не тяжелее 6 килограммов и ростом не выше 35 см. Помня, что собакам придется "красоваться" на страницах газет, отбирали "объекты" покрасивее, постройнее и с умными мордашками. Их тренировали на вибростенде, центрифуге, в барокамере: Для космического путешествия была изготовлена герметическая кабина, которая крепилась в носовой части ракеты.

Первый собачий старт состоялся 22 июля 1951 года - дворняги Дезик и Цыган выдержали его успешно! Цыган и Дезик поднялись на 110 км, потом кабина с ними свободно падала до высоты 7 км.

С 1952 года стали отрабатывать полеты животных в скафандрах. Скафандр изготовили из прорезиненной ткани в виде мешка с двумя глухими рукавами для передних лап. К нему крепился съемный шлем из прозрачного плексигласа. Кроме того, разработали катапультную тележку, на которой и размещался лоток с собакой, а также аппаратура. Эта конструкция на большой высоте отстреливалась из падающей кабины и спускалась на парашюте.

20 августа было объявлено, что совершил мягкую посадку спускаемый аппарат и на землю благополучно возвратились собаки Белка и Стрелка. Но не только, слетали 21 серая и 19 белых мышей.

Белка и Стрелка были уже настоящими космонавтами. Чему же были обучены космонавты?

Собаки прошли все виды испытаний. Они могут довольно длительно находиться в кабине без движения, могут переносить большие перегрузки, вибрации. Животные не пугаются слухов, умеют сидеть в своем экспериментальном снаряжении, давая возможность записывать биотоки сердца, мышц, мозга, артериальное давление, характер дыхания и т.д.

По телевидению показали кадры полета Белки и Стрелки. Было хорошо видно, как они кувыркались в невесомости. И, если Стрелка относилась ко всему настороженно, то Белка радостно бесилась и даже лаяла.

Белка и Стрелка стали всеобщими любимицами. Их возили по детским садам, школам, детским домам.

До полета человека в космос оставалось 18 дней.

Мужской состав

В Советском Союзе только 5 января 1959г. было принято решение об отборе людей и подготовке их для полета в космос. Спорным был вопрос кого готовить для полета. Врачи доказывали, что только они, инженеры считали, что в космос должен лететь человек из их среды. Но выбор пал на летчиков-истребителей, потому, что они действительно из всех профессий ближе к космосу: летают на больших высотах в специальных костюмах, переносят перегрузки, имеют прыгать с парашютом, держать связь с командными пунктами. Находчивы, дисциплинированы, хорошо знают реактивные самолеты. Из 3000 летчиков-истребителей выбрали 20 человек.

Была создана специальная медицинская комиссия, преимущественно из военных врачей. Требования к космонавтам такие: во-первых, отменное здоровье с двойным–тройным запасом прочности; во-вторых, искреннее желание заняться новым и опасным делом, способность развивать в себе начала творческой исследовательской деятельности; в-третьих, отвечать требованиям по отдельным параметрам: возраст 25–30 лет, рост 165–170 см, масса 70–72 кг и не больше! Отсеивали безжалостно. Малейшее нарушение в организме, отстраняли сразу.

Руководство решило из 20 космонавтов выделить несколько человек для первого полета. 17 и 18 января 1961 г. космонавтам устроили экзамен. В результате приемная комиссия выделила шестерку для подготовки к полетам.Перед вами портреты космонавтов В неё вошли в порядке очередности: Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов, Г.Г. Нелюбов, А.Н. Николаев, В.Ф. Быковский, П.Р. Попович. 5 апреля 1961 г. все шесть космонавтов вылетели на космодром. Выбрать первого из космонавтов равных по здоровью, подготовке, смелости было не просто. Эту задачу решали специалисты и руководитель группы космонавтов Н.П. Каманин. Им стал Юрий Алексеевич Гагарин. 9 апреля решение Государственной комиссии объявили космонавтам.

Ветераны Байконура утверждают, что в ночь на 12 апреля на космодроме никто не спал, кроме космонавтов. В 3 часа ночи 12 апреля начались заключительные проверки всех систем корабля “Восток”. Ракета освещалась мощными прожекторами. В 5.30 утра, Евгений Анатольевич Карпов поднял космонавтов. Вид у них – бодрый. Приступили к физзарядке, потом завтрак и медицинский осмотр. В 6.00 заседание Государственной Комиссии, подтверждено решение: первым в космос летит Ю.А. Гагарин. Подписывают ему полетное задание. Стоял солнечный, теплый день, вокруг в степи цвели тюльпаны. Ракета ослепительно ярко сверкала на солнце. На прощание отводилось 2-3 минуты, а прошло десять. Гагарина посадили в корабль за 2 часа до старта. В это время происходит заправка ракеты топливом, и по мере заполнения баков она “одевается” точно в снежную шубу и парит. Потом дают электропитание, проверяют аппаратуру. Один из датчиков указывает, что в крышке нет надежного контакта. Нашли… Сделали… Вновь закрыли крышку. Площадка опустела. И знаменитое гагаринское “Поехали!”. Ракета медленно, будто нехотя, изрыгая лавину огня, поднимается со старта и стремительно уходит в небо. Вскоре ракета исчезла из вида. Наступило томительное ожидание.

Женский состав

Валентина Терешкова родилась в деревне Большое Масленниково Ярославской области в крестьянской семье выходцев из Белоруссии (отец - из-под Могилёва, мать - из деревни Еремеевщина Дубровенского района). Как рассказывала сама Валентина Владимировна, в детстве она говорила с родными по-белорусски. Отец - тракторист, мать - работница текстильной фабрики. Призванный в Красную армию в 1939 году, отец Валентины погиб на Советско-финской войне.

В 1945 году девочка поступила в среднюю школу № 32 города Ярославль, семь классов которой окончила в 1953 году. Чтобы помочь семье, в 1954 году Валентина пошла работать на Ярославский шинный завод браслетчицей, одновременно поступив на учёбу в вечерние классы школы рабочей молодёжи. С 1959 года занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе (выполнила 90 прыжков). Продолжив работу на текстильном комбинате «Красный Перекоп», с 1955 по 1960 годы Валентина прошла заочное обучение в техникуме лёгкой промышленности. С 11 августа 1960 года - освобождённый секретарь комитета ВЛКСМ комбината «Красный Перекоп».

В отряде космонавтов

После первых успешных полётов советских космонавтов у Сергея Королёва появилась идея запустить в космос женщину-космонавта. В начале 1962 года начался поиск претенденток по следующим критериям: парашютистка, возрастом до 30 лет, ростом до 170 сантиметров и весом до 70 килограммов. Из сотен кандидатур были выбраны пятеро: Жанна Ёркина, Татьяна Кузнецова, Валентина Пономарёва, Ирина Соловьёва и Валентина Терешкова.

Сразу после принятия в отряд космонавтов Валентину Терешкову вместе с остальными девушками призвали на срочную воинскую службу в звании рядовых.

Подготовка

В отряд космонавтов Валентина Терешкова была зачислена 12 марта 1962 года и стала проходить обучение как слушатель-космонавт 2-го отряда. 29 ноября 1962 года она сдала выпускные экзамены по ОКП на «отлично». С 1 декабря 1962 года Терешкова - космонавт 1-го отряда 1-го отдела. С 16 июня 1963 года, то есть сразу после полёта, она стала инструктором-космонавтом 1-го отряда и была на этой должности до 14 марта 1966 года.

Во время обучения она проходила тренировки на устойчивость организма к факторам космического полёта. Тренировки включали в себя термокамеру, где надо было находиться в лётном комбинезоне при температуре +70 °C и влажности 30 %, сурдокамеру - изолированное от звуков помещение, где каждая кандидатка должна была провести 10 суток.

Тренировки в невесомости проходили на МиГ-15. При выполнении специальной фигуры высшего пилотажа - параболической горки - внутри самолёта устанавливалась невесомость на 40 секунд, и таких сеансов было 3-4 за полёт. Во время каждого сеанса надо было выполнить очередное задание: написать имя и фамилию, попробовать поесть, поговорить по рации.

Особое внимание уделялось парашютной подготовке, так как космонавт перед самой посадкой катапультировался и приземлялся отдельно на парашюте. Поскольку всегда существовал риск приводнения спускаемого аппарата, проводились и тренировки по парашютным прыжкам в море, в технологическом, то есть не пригнанном по размеру, скафандре.

Савицкая Светлана Евгеньевна - космонавт России. Родилась 8 августа 1948 года в Москве. Дочь дважды Героя Советского Союза маршала авиации Евгения Яковлевича САВИЦКОГО. После окончания средней школы поступила в институт и одновременно садится за штурвал самолета. Освоила следующие типы самолетов: МиГ-15, МиГ-17, Е-33, Е-66Б. Занималась парашютной подготовкой. Установила 3 мировых рекорда в групповых прыжках с парашютом из стратосферы и 15 мировых рекордов на реактивных самолетах. Абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу на поршневых самолетах (1970 г.). За свои спортивные достижения в 1970 году была удостоена звания заслуженный мастер спорта СССР. В 1971 году окончила Центральную летно-техническую школу при ЦК ДОСААФ СССР, а в 1972 году - Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе. После учебы работала летчиком-инструктором. С 1976 года, пройдя курс обучения в школе летчиков-испытателей, летчик-испытатель Министерства авиационной промышленности СССР. За время работы летчиком-испытателем освоила более 20 типов самолетов, имеет квалификацию «Летчик-испытатель 2-го класса». С 1980 года в отряде космонавтов (1980 Группа женщин-космонавтов № 2). Прошла полный курс подготовки к полетам в космос на кораблях типа Союз Т и орбитальной станции Салют. С 19 по 27 августа 1982 года совершила свой первый полет в космос в качестве космонавта-исследователя корабля Союз Т-7. Работала на борту орбитальной станции Салют-7. Продолжительность полета составила 7 суток 21 час 52 минуты 24 секунды. С 17 по 25 июля 1984 года совершила свой второй полет в космос в качестве бортинженера корабля Союз Т-12. Во время работы на борту орбитальной станции Салют-7 25 июля 1984 года первой из женщин совершила выход в открытый космос. Время пребывания в открытом космосе составила 3 часа 35 минут. Продолжительность космического полета составила 11 суток 19 часов 14 минут 36 секунд. За 2 рейса в космос налетала 19 суток 17 часов 7 минут. После второго космического полета работала в НПО «Энергия» (заместитель начальника отдела Главного конструктора). Имеет квалификацию инструктор-космонавт-испытатель 2-го класса. В конце 80-х годов занималась общественной работой, являлась первым заместителем председателя Советского фонда мира. С 1989 года все активнее начинает заниматься политической деятельностью. В 1989 - 1991 годах являлась народным депутатом СССР. В 1990 - 1993 годах являлась народным депутатом РФ. В 1993 году покинула отряд космонавтов, а в 1994 году ушла из НПО «Энергия» и целиком сосредоточилась на политической деятельности. Депутат Государственной думы РФ первого и второго созывов (с 1993 года; фракция КПРФ). Член Комитета по обороне. С 16 по 31 января 1996 года возглавляла Временную комиссию по контролю за электронной системой голосования. Член Центрального совета Всероссийского общественно-политического движения «Духовное наследие».

Елена Владимировна Кондакова (родилась 1957 В г. Мытищи) была третьей российской женщиной-космонавтом и первой женщиной, совершившей длительный полёт в космос. Её первый полёт в космос состоялся 4 октября 1994 года в составе экспедиции Союз ТМ-20, возвращение на Землю - 22 марта 1995 года после 5-месячного полёта на орбитальной станции «Мир». Второй полёт Кондаковой - в качестве специалиста на американском корабле Атлантис (шаттл) (англ. Space Shuttle Atlantis) в составе экспедиции Атлантис STS-84 в мае 1997 года. В отряд космонавтов её включили в 1989 году.

С 1999 г. - депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия».

История освоения космоса - самый яркий пример торжества человеческого разума над непокорной материей в кратчайший срок. С того момента, как созданный руками человека объект впервые преодолел земное притяжение и развил достаточную скорость, чтобы выйти на орбиту Земли, прошло всего лишь чуть более пятидесяти лет - ничто по меркам истории! Большая часть населения планеты живо помнит времена, когда полёт на Луну считался чем-то из области фантастики, а мечтающих пронзить небесную высь признавали, в лучшем случае, неопасными для общества сумасшедшими. Сегодня же космические корабли не только «бороздят просторы», успешно маневрируя в условиях минимальной гравитации, но и доставляют на земную орбиту грузы, космонавтов и космических туристов. Более того - продолжительность полёта в космос ныне может составлять сколь угодно длительное время: вахта российских космонавтов на МКС, к примеру, длится по 6-7 месяцев. А ещё за прошедшие полвека человек успел походить по Луне и сфотографировать её тёмную сторону, осчастливил искусственными спутниками Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий, «узнал в лицо» отдалённые туманности с помощью телескопа «Хаббл» и всерьёз задумывается о колонизации Марса. И хотя вступить в контакт с инопланетянами и ангелами пока не удалось (во всяком случае, официально), не будем отчаиваться - ведь всё ещё только начинается!

Мечты о космосе и пробы пера

Впервые в реальность полёта к дальним мирам прогрессивное человечество поверило в конце 19 века. Именно тогда стало понятно, что если летательному аппарату придать нужную для преодоления гравитации скорость и сохранять её достаточное время, он сможет выйти за пределы земной атмосферы и закрепиться на орбите, подобно Луне, вращаясь вокруг Земли. Загвоздка была в двигателях. Существующие на тот момент экземпляры либо чрезвычайно мощно, но кратко «плевались» выбросами энергии, либо работали по принципу «ахнет, хряснет и пойдёт себе помаленьку». Первое больше подходило для бомб, второе - для телег. Вдобавок регулировать вектор тяги и тем самым влиять на траекторию движения аппарата было невозможно: вертикальный старт неизбежно вёл к её закруглению, и тело в результате валилось на землю, так и не достигнув космоса; горизонтальный же при таком выделении энергии грозил уничтожить вокруг всё живое (как если бы нынешнюю баллистическую ракету запустили плашмя). Наконец, в начале 20 века исследователи обратили внимание на ракетный двигатель, принцип действия которого был известен человечеству ещё с рубежа нашей эры: топливо сгорает в корпусе ракеты, одновременно облегчая её массу, а выделяемая энергия двигает ракету вперёд. Первую ракету, способную вывести объект за пределы земного притяжения, спроектировал Циолковский в 1903 году.

Вид на Землю с МКС

Первый искусственный спутник

Время шло, и хотя две мировые войны сильно замедлили процесс создания ракет для мирного использования, космический прогресс всё же не стоял на месте. Ключевой момент послевоенного времени - принятие так называемой пакетной схемы расположения ракет, применяемой в космонавтике и поныне. Её суть - в одновременном использовании нескольких ракет, размещённых симметрично по отношению к центру массы тела, которое требуется вывести на орбиту Земли. Таким образом обеспечивается мощная, устойчивая и равномерная тяга, достаточная, чтобы объект двигался с постоянной скоростью 7,9 км/с, необходимой для преодоления земного тяготения. И вот 4 октября 1957 года началась новая, а точнее первая, эра в освоении космоса - запуск первого искусственного спутника Земли, как всё гениальное названного просто «Спутник-1», с помощью ракеты Р-7, спроектированной под руководством Сергея Королёва. Силуэт Р-7, прародительницы всех последующих космических ракет, и сегодня узнаваем в суперсовременной ракете-носителе «Союз», успешно отправляющей на орбиту «грузовики» и «легковушки» с космонавтами и туристами на борту - те же четыре «ноги» пакетной схемы и красные сопла. Первый спутник был микроскопическим, чуть более полуметра в диаметре и весил всего 83 кг. Полный виток вокруг Земли он совершал за 96 минут. «Звёздная жизнь» железного пионера космонавтики продлилась три месяца, но за этот период он прошёл фантастический путь в 60 миллионов км!

Первые живые существа на орбите

Успех первого запуска окрылял конструкторов, и перспектива отправить в космос живое существо и вернуть его целым и невредимым уже не казалась неосуществимой. Всего через месяц после запуска «Спутника-1» на борту второго искусственного спутника Земли на орбиту отправилось первое животное - собака Лайка. Цель у неё была почётная, но грустная - проверить выживаемость живых существ в условиях космического полёта. Более того, возвращение собаки не планировалось… Запуск и вывод спутника на орбиту прошли успешно, но после четырёх витков вокруг Земли из-за ошибки в расчётах температура внутри аппарата чрезмерно поднялась, и Лайка погибла. Сам же спутник вращался в космосе ещё 5 месяцев, а затем потерял скорость и сгорел в плотных слоях атмосферы. Первыми лохматыми космонавтами, по возвращении приветствовавшими своих «отправителей» радостным лаем, стали хрестоматийные Белка и Стрелка, отправившиеся покорять небесные просторы на пятом спутнике в августе 1960 г. Их полёт длился чуть более суток, и за это время собаки успели облететь планету 17 раз. Всё это время за ними наблюдали с экранов мониторов в Центре управления полётами - кстати, именно по причине контрастности были выбраны белые собаки - ведь изображение тогда было чёрно-белым. По итогам запуска также был доработан и окончательно утверждён сам космический корабль - всего через 8 месяцев в аналогичном аппарате в космос отправится первый человек.

Помимо собак и до, и после 1961 г в космосе побывали обезьяны (макаки, беличьи обезьяны и шимпанзе), кошки, черепахи, а также всякая мелочь – мухи, жуки и т. д.

В этот же период СССР запустил первый искусственный спутник Солнца, станция «Луна-2» сумела мягко прилуниться на поверхность планеты, а также были получены первые фотографии невидимой с Земли стороны Луны.

День 12 апреля 1961 г. разделил историю освоения космических далей на два периода - «когда человек мечтал о звёздах» и «с тех пор, как человек покорил космос».

Человек в космосе

День 12 апреля 1961 г. разделил историю освоения космических далей на два периода - «когда человек мечтал о звёздах» и «с тех пор, как человек покорил космос». В 9:07 по московскому времени со стартовой площадки № 1 космодрома Байконур был запущен космический корабль «Восток-1» с первым в мире космонавтом на борту - Юрием Гагариным. Совершив один виток вокруг Земли и проделав путь в 41 тыс. км, спустя 90 минут после старта, Гагарин приземлился под Саратовом, став на долгие годы самым знаменитым, почитаемым и любимым человеком планеты. Его «поехали!» и «всё видно очень ясно - космос чёрный - земля голубая» вошли в список наиболее известных фраз человечества, его открытая улыбка, непринуждённость и радушие растопили сердца людей по всему миру. Первый полёт человека в космос управлялся с Земли, сам Гагарин являлся скорее пассажиром, хотя и великолепно подготовленным. Нужно отметить, что условия полёта были далеки от тех, что предлагаются ныне космическим туристам: Гагарин испытывал восьми-десятикратные перегрузки, был период, когда корабль буквально кувыркался, а за иллюминаторами горела обшивка и плавился металл. В течение полёта произошло несколько сбоев в различных системах корабля, но к счастью, космонавт не пострадал.

Вслед за полётом Гагарина знаменательные вехи в истории освоения космоса посыпались одна за другой: был совершён первый в мире групповой космический полёт, затем в космос отправилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова (1963 г), состоялся полёт первого многоместного космического корабля, Алексей Леонов стал первым человеком, совершившим выход в открытый космос (1965 г) - и все эти грандиозные события - целиком заслуга отечественной космонавтики. Наконец, 21 июля 1969 г состоялась первая высадка человека на Луну: американец Нил Армстронг сделал тот самый «маленький-большой шаг».

Лучший вид в Солнечной системе

Космонавтика - сегодня, завтра и всегда

Сегодня путешествия в космос воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Над нами летают сотни спутников и тысячи прочих нужных и бесполезных объектов, за секунды до восхода солнца из окна спальни можно увидеть вспыхнувшие в ещё невидимых с земли лучах плоскости солнечных батарей Международной космической станции, космические туристы с завидной регулярностью отправляются «бороздить просторы» (тем самым воплощая в реальность ерническую фразу «если очень захотеть, можно в космос полететь») и вот-вот начнётся эра коммерческих суборбитальных полётов с чуть ли не двумя отправлениями ежедневно. Освоение космоса управляемыми аппаратами и вовсе поражает всякое воображение: тут и снимки давно взорвавшихся звёзд, и HD-изображения дальних галактик, и веские доказательства возможности существования жизни на других планетах. Корпорации-миллиардеры уже согласовывают планы по строительству на орбите Земли космических отелей, да и проекты колонизации соседних нам планет давно не кажутся отрывком из романов Азимова или Кларка. Очевидно одно: однажды преодолев земное тяготение, человечество будет вновь и вновь стремиться ввысь, к бесконечным мирам звёзд, галактик и вселенных. Хочется пожелать только, чтобы нас никогда не покидала красота ночного неба и мириадов мерцающих звёзд, по-прежнему манящих, таинственных и прекрасных, как в первые дни творения.

Космос раскрывает свои тайны

Академик Благонравов остановился на некоторых новых достижениях советской науки: в области физики космоса.

Начиная со 2 января 1959 года, при каждом полете советских космических ракет проводилось исследование излучений на больших расстояниях от Земли. Детальному изучению подвергся открытый советскими учеными так называемый внешний радиационный пояс Земли. Изучение состава частиц радиационных поясов с помощью различных сцинтилляционных и газоразрядных счетчиков, находившихся на спутниках и космических ракетах, позволило установить, что во внешнем поясе присутствуют электроны значительных энергий до миллиона электронвольт и даже выше. При торможении в оболочках космических кораблей они создают интенсивное пронизывающее рентгеновское излучение. При полете автоматической межпланетной станции в сторону Венеры была определена средняя энергия этого рентгеновского излучения на расстояниях от 30 до 40 тысяч километров от центра Земли, составляющая около 130 килоэлектронвольт. Эта величина мало изменялась с изменением расстояния, что позволяет судить о постоянном энергетическом спектре электронов в этой области.

Уже первые исследования показали нестабильность внешнего пояса радиации, перемещения максимума интенсивности, связанные с магнитными бурями, вызываемыми солнечными корпускулярными потоками. Последние измерения с автоматической межпланетной станции, запущенной в сторону Венеры, показали, что хотя ближе к Земле происходят изменения интенсивности, но наружная граница внешнего пояса при спокойном состоянии магнитного поля практически на протяжении двух лет оставалась постоянной как по интенсивности, так и по пространственному расположению. Исследования последних лет позволили также построить модель ионизованной газовой оболочки Земли на основе экспериментальных данных для периода, близкого к максимуму солнечной деятельности. Наши исследования показали, что на высотах меньше тысячи километров основную роль играют ионы атомарного кислорода, а начиная с высот, лежащих между одной и двумя тысячами километров, в ионосфере превалируют ионы водорода. Протяженность самой внешней области ионизованной газовой оболочки Земли, так называемой водородной «короны», весьма велика.

Обработка результатов измерений, проведенных на первых советских космических ракетах, показала, что на высотах примерно от 50 до 75 тысяч километров за пределами внешнего радиационного пояса обнаружены потоки электронов с энергиями, превышающими 200 электронвольт. Это позволило предположить существование третьего самого внешнего пояса заряженных частиц с большой интенсивностью потоков, но меньшей энергией. После пуска в марте 1960 года американской космической ракеты «Пионер V» были получены данные, которые подтвердили наши предположения о существовании третьего пояса заряженных частиц. Этот пояс, по-видимому, образуется в результате проникновения солнечных корпускулярных потоков в периферийные области магнитного поля Земли.

Были получены новые данные в отношении пространственного расположения радиационных поясов Земли, обнаружена область повышенной радиации в южной части Атлантического океана, что связано с соответствующей магнитной земной аномалией. В этом районе нижняя граница внутреннего радиационного пояса Земли опускается до 250 – 300 километров от поверхности Земли.

Полеты второго и третьего кораблей-спутников дали новые сведения, которые позволили составить карту распределения радиации по интенсивности ионов над поверхностью земного шара. (Докладчик демонстрирует эту карту перед слушателями).

Впервые токи, создаваемые положительными ионами, входящими в состав солнечного корпускулярного излучения, были зарегистрированы вне магнитного поля Земли на расстояниях порядка сотен тысяч километров от Земли, при помощи трехэлектродных ловушек заряженных частиц, установленных на советских космических ракетах. В частности, на автоматической межпланетной станции, запущенной по направлению к Венере, были установлены ловушки, ориентированные на Солнце, одна из которых предназначалась для регистрации солнечного корпускулярного излучения. 17 февраля, во время сеанса связи с автоматической межпланетной станцией, было зарегистрировано прохождение ее через значительный поток корпускул (с плотностью порядка 10 9 частиц на квадратный сантиметр в секунду). Это наблюдение совпало с наблюдением магнитной бури. Такие опыты открывают пути к установлению количественных соотношений между геомагнитными возмущениями и интенсивностью солнечных корпускулярных потоков. На втором и третьем кораблях-спутниках была изучена в количественном выражении радиационная опасность, вызываемая космическими излучениями за пределами земной атмосферы. Эти же спутники были использованы для исследования химического состава первичного космического излучения. Новая аппаратура, установленная на кораблях-спутниках, включала фотоэмульсионный прибор, предназначенный для экспонирования и проявления непосредственно на борту корабля стопки толстослойных эмульсий. Полученные результаты имеют большую научную ценность для выяснения биологического влияния космических излучений.

Технические проблемы полета

Далее докладчик остановился на ряде существенных проблем, обеспечивших организацию полета человека в космос. Прежде всего надо было решить вопрос о методах выведения на орбиту тяжелого корабля, для чего нужно было иметь мощную ракетную технику. Такая техника у нас создана. Однако недостаточно было сообщить кораблю скорость, превышающую первую космическую. Необходима была еще и высокая точность выведения корабля на заранее рассчитанную орбиту.

Следует иметь в виду, что требования к точности движения по орбите в дальнейшем будут повышаться. Это потребует проведения коррекции движения с помощью специальных двигательных установок. К проблеме коррекции траекторий примыкает проблема маневра направленного изменения траектории полета космического аппарата. Маневры могут осуществляться с помощью импульсов, сообщаемых реактивным двигателем на отдельных специально выбранных участках траекторий, либо с помощью тяги, действующей длительное время, для создания которой применены двигатели электрореактивного типа (ионные, плазменные).

В качестве примеров маневра можно указать переход на более высоко лежащую орбиту, переход на орбиту, входящую в плотные слои атмосферы для торможения и посадки в заданном районе. Маневр последнего типа применялся при посадке советских кораблей-спутников с собаками на борту и при посадке корабля-спутника «Восток».

Для осуществления маневра, выполнения ряда измерений и для других целей необходимо обеспечить стабилизацию корабля-спутника и его ориентацию в пространстве, сохраняемую в течение определенного промежутка времени или изменяемую по заданной программе.

Переходя к проблеме возвращения на Землю, докладчик остановился на следующих вопросах: торможение скорости, защита от нагрева при движении в плотных слоях атмосферы, обеспечение приземления в заданном районе.

Торможение космического аппарата, необходимое для гашения космической скорости, может быть осуществлено либо с помощью специальной мощной двигательной установки, либо посредством торможения аппарата в атмосфере. Первый из этих способов требует весьма больших запасов веса. Использование сопротивления атмосферы для торможения позволяет обойтись сравнительно небольшими дополнительными весами.

Комплекс проблем, связанных с разработкой защитных покрытий при торможении аппарата в атмосфере и организацией процесса входа с приемлемыми для организма человека перегрузками, представляет собой сложную научно-техническую задачу.

Бурное развитие космической медицины поставило на повестку дня вопрос о биологической телеметрии как об основном средстве врачебного контроля и научного медицинского исследования во время космического полета. Использование радиотелеметрии накладывает специфический отпечаток на методику и технику медико-биологических исследований, поскольку к аппаратуре, размещаемой на борту космических кораблей, предъявляется ряд специальных требований. Эта аппаратура должна иметь очень небольшой вес, малые габариты. Она должна быть рассчитана на минимальное энергопотребление. Кроме того, бортовая аппаратура должна устойчиво работать на активном участке и при спуске, когда действуют вибрации и перегрузки.

Датчики, предназначенные для преобразования физиологических параметров в электрические сигналы, должны быть миниатюрными, рассчитанными на длительную работу. Они не должны создавать неудобств космонавту.

Широкое применение радиотелеметрии в космической медицине заставляет исследователей обратить серьезное внимание на конструирование такой аппаратуры, а также на согласование объема необходимой для передачи информации с емкостью радиоканалов. Поскольку новые задачи, стоящие перед космической медициной, приведут к дальнейшему углублению исследований, к необходимости значительного увеличения количества регистрируемых параметров, потребуется внедрение систем, запоминающих информации, и методов кодирования.

В заключение докладчик остановился на вопросе о том, почему для первого космического путешествия был выбран именно вариант облета Земли по орбите. Этот вариант представлял собою решительный шаг к завоеванию космического пространства. Им обеспечивалось исследование вопроса о влиянии длительности полета на человека, решалась задача управляемого полета, задача управления спуском, вхождения в плотные слои атмосферы и благополучного возвращения на Землю. По сравнению с этим полет, осуществленный недавно в США, представляется малоценным. Он мог иметь значение как промежуточный вариант для проверки состояния человека при этапе набора скорости, при перегрузках во время спуска; но после полета Ю. Гагарина в такой проверке уже не было надобности. В этом варианте эксперимента безусловно преобладал элемент сенсации. Единственную ценность этого полета можно видеть в проверке действия разработанных систем, обеспечивающих вхождение в атмосферу и приземление, но, как мы видели, проверка подобных систем, разработанных у нас в Советском Союзе для более сложных условий, была надежно осуществлена еще ранее первого космического полета человека. Таким образом, ни в какое сравнение не могут быть поставлены достижения, полученные у нас 12 апреля 1961 г., с тем, что до настоящего времени оказалось достигнуто в США.

И как бы ни старались, говорит академик, враждебно настроенные по отношению к Советскому Союзу люди за рубежом своими измышлениями умалить успехи нашей науки и техники, весь мир оценивает эти успехи должным образом и видит, насколько вырвалась наша страна вперед по пути технического прогресса. Я лично был свидетелем того восторга и восхищения, которые были вызваны известием об историческом полете нашего первого космонавта среди широких масс итальянского народа.

Полет прошел исключительно успешно

Доклад о биологических проблемах космических полетов сделал академик Н. М. Сисакян. Он охарактеризовал основные этапы развития космической биологии и подвел некоторые итоги научных биологических исследований, связанных с космическими полетами.

Докладчик привел медико-биологические характеристики полета Ю. А. Гагарина. В кабине поддерживалось барометрическое давление в пределах 750 – 770 миллиметров ртутного столба, температура воздуха – 19 – 22 градуса Цельсия, относительная влажность – 62 – 71 процент.

В предстартовом периоде, примерно за 30 минут до старта космического корабля, частота сердечных сокращений составила 66 в минуту, частота дыхания – 24. За три минуты до старта некоторое эмоциональное напряжение проявилось в увеличении частоты пульса до 109 ударов в минуту, дыхание продолжало оставаться ровным и спокойным.

В момент старта корабля и постепенного набора скорости частота сердцебиения возросла до 140 – 158 в минуту, частота дыхания составляла 20 – 26. Изменения физиологических показателей на активном участке полета, по данным телеметрической записи электрокардиограмм и пнеймограмм, были в допустимых пределах. К концу активного участка частота сердечных сокращений составила уже 109, а дыхания – 18 в минуту. Иными словами, эти показатели достигли значений, характерных для ближайшего к старту момента.

При переходе к невесомости и полете в этом состоянии показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем последовательно приближались к исходным значениям. Так, уже на десятой минуте невесомости частота пульса достигла 97 ударов в минуту, дыхания – 22. Работоспособность не нарушилась, движения сохранили координацию и необходимую точность.

На участке спуска, при торможении аппарата, когда вновь возникали перегрузки, были отмечены кратковременные, быстро преходящие периоды учащения дыхания. Однако уже при подходе к Земле дыхание стало ровным, спокойным, с частотой около 16 в минуту.

Через три часа после приземления частота сердечных сокращений составляла 68, дыхание – 20 в минуту, т. е. величины, характерные для спокойного, нормального состояния Ю. А. Гагарина.

Все это свидетельствует о том, что полет прошел исключительно успешно, самочувствие и общее состояние космонавта на всех участках полета было удовлетворительным. Системы жизнеобеспечения работали нормально.

В заключение докладчик остановился на важнейших очередных проблемах космической биологии.

Пожалуй, развитие космонавтики берёт своё начало в фантастике: людям всегда хотелось летать — не только в воздухе, но и по бескрайним космическим просторам. Как только люди убедились, что земная ось не способна налететь на небесный купол и пробить его, самые пытливые умы начали задаваться вопросом — а что же там, выше? Именно в литературе можно встретить немало упоминаний всевозможных способов отрыва от Земли: не только природные явления типа урагана, но и вполне конкретные технические средства — воздушные шары, сверхмощные пушки, ковры-самолёты, ракеты и прочие костюмы-суперджеты. Хотя первым более или менее реалистичным описанием лётного средства можно назвать миф об Икаре и Дедале.

Постепенно из полёта подражательного (то есть полёта, основанного на подражании птицам) человечество перешло к полёту, основанному на математике, логике и законах физики. Значительная работа авиаторов в лице братьев Райт, Альберта Сантос-Дюмона, Гленна Хаммонда Кёртиса лишь укрепили веру человека в то, что полёт возможен, и рано или поздно холодные мерцающие точки на небе станут ближе, и вот тогда…

Первые упоминания о космонавтике как о науке начались в 30-х годах двадцатого века. Сам термин «космонавтика» появился в названии научного труда Ари Абрамовича Штернфельда «Введение в космонавтику». На родине, в Польше, его трудами научное сообщество не заинтересовалось, зато интерес проявили в России, куда автор и переехал впоследствии. Позже появились другие теоретические работы и даже первые эксперименты. Как наука космонавтика сформировалась лишь в середине 20 века. И кто бы что ни говорил, а дорогу в космос открыла наша Родина.

Основоположником космонавтики считается Константин Эдуардович Циолковский. Когда-то он говорил: «Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка, а за ними шествует точный расчет ». Позже, в1883 году, он высказал мысль о возможности использования реактивного движения для создания межпланетных летательных аппаратов. Но было бы неверно не упомянуть такого человека, как Николай Иванович Кибальчич, который выдвинул саму идею возможности построения ракетного летательного аппарата.

В 1903 году Циолковский публикует научную работу «Исследование мировых пространств реактивными приборами», где он приходит к выводу, что ракеты на жидком топливе могут вывести человека в космос. Расчёты Циолковского показали, что полёты в космос — дело ближайшего будущего.

Чуть позже к работам Циолковского добавились труды зарубежных ракетостроителей: в начале 20-х годов немецкий учёный Герман Оберт также изложил принципы межпланетного полёта. В середине 20-х американец Роберт Годдард начал разрабатывать и построил успешный прототип жидкостного ракетного двигателя.

Труды Циолковского, Оберта и Годдарда стали своеобразным фундаментом, на котором выросло ракетостроение и, позднее, вся космонавтика. Основная научно-исследовательская деятельность велась в трёх странах: в Германии, США и СССР. В Советском Союзе исследовательские работы вели Группа изучения реактивного движения (Москва) и Газодинамическая лаборатория (Ленинград). На их базе в 30-х годах был создан Реактивный институт (РНИИ).

В Германии работали такие специалисты, как Йоханнес Винклер и Вернер фон Браун. Их исследования в области реактивных двигателей дали мощный толчок ракетостроению после второй мировой войны. Винклер долго не прожил, а фон Браун переехал в США и долгое время был самым настоящим отцом космической программы Соединённых Штатов.

В России же дело Циолковского продолжил другой великий русский учёный, Сергей Павлович Королёв.

Именно он создал группу изучения реактивного движения и именно в ней создали и успешно запустили первые отечественные ракеты — ГИРД 9 и 10.

О технологиях, людях, ракетах, развитии двигателей и материалов, решённых проблемах и проделанном пути можно написать столько, что статья получится длиннее расстояния от Земли до Марса, так что опустим часть подробностей и перейдём к самой интересной части — практической космонавтике.

4 октября 1957 года человечество совершило первый успешный запуск космического спутника. Впервые творение рук человеческих проникло за пределы земной атмосферы. В этот день весь мир был поражён успехами советской науки и техники.

Что было доступно человечеству в 1957 году из вычислительной техники? Ну, стоит отметить, что в 1950-х в СССР были созданы первые вычислительные машины, а только в 1957 году в США появился первый компьютер на базе транзисторов (а не радиоламп). Ни о каких гига-, мега- и даже килофлопсах речи не шло. Типичный компьютер того времени занимал пару комнат и выдавал «лишь» пару тысяч операций в секунду (ЭВМ Стрела).

Прогресс космической отрасли был колоссален. Всего за несколько лет точность систем управления ракет-носителей и космических аппаратов выросла настолько, что из погрешности в 20-30 км при выводе на орбиту в 1958 году человек сделал шаг в посадку аппарата на Луне в пятикилометровый радиус к середине 60-х.

Дальше — больше: в 1965 году стало возможным передать на Землю фотографии с Марса (а это расстояние в более чем 200 000 000 километров), а уже в 1980 году — с Сатурна (расстояние — 1 500 000 000 километров!). Говоря о Земле — сейчас совокупность технологий позволяет получать актуальную, достоверную и детальную информацию о природных ресурсах и состоянии окружающей среды

Вместе с освоением космоса шло развитие всех «попутных направлений» — космической связи, телевещания, ретрансляции, навигации и так далее. Спутниковые системы связи стали охватывать практически весь мир, делая возможной двустороннюю оперативную связь с любыми абонентами. Сейчас спутниковый навигатор есть в любой машине (даже в игрушечной), а ведь тогда существование подобного казалось чем-то невероятным.

Во второй половине 20 века началась эра пилотируемых полётов. В 1960-1970-х годах советские космонавты продемонстрировали способность человека работать вне космического корабля, а с 1980-1990-х гг люди стали жить и работать в условиях невесомости чуть ли не годами. Понятное дело, что каждое такое путешествие сопровождалось множеством всевозможных экспериментов — технических, астрономических и так далее.

Огромный вклад в развитие передовых технологий внесли проектирование, создание и использование сложных космических систем. Автоматические космические аппараты, отправляемые в космос (в том числе к другим планетам), по сути дела, являются роботами, которыми управляют с Земли с помощью радиокоманд. Необходимость создания надёжных систем для решения подобных задач привела к более полному пониманию проблемы анализа и синтеза сложных технических систем. Сейчас такие системы находят применение как в космических исследованиях, так и во многих других областях человеческой деятельности.

Взять, к примеру, погоду — привычное дело, в мобильных аппсторах для её вывода существуют десятки и даже сотни приложений. Но где с завидной периодичностью брать снимки облачного покрова Земли, не с самой Земли же? ;) Вот-вот. Сейчас же почти все страны мира для информации о погоде используют космические метеоданные.

Не так фантастически, как 30-40 лет назад звучат слова «космическая кузница». В условиях невесомости можно организовать такое производство, какое просто неосуществимо (или не выгодно) разворачивать в условиях земной гравитации. Например, состояние невесомости можно использовать для получения сверхтонких кристаллов полупроводниковых соединений. Такие кристаллы найдут применение в электронной промышленности для создания нового класса полупроводниковых приборов.

Картинки из моей статьи о производстве процессоров

В отсутствие гравитации свободно парящий жидкий металл и другие материалы легко деформировать слабыми магнитными полями. Это открывает путь для получения слитков любой наперед заданной формы без их кристаллизации в изложницах, как это делается на Земле. Особенность таких слитков - почти полное отсутствие внутренних напряжений и высокая чистота.

| Интересные посты с Хабра: habrahabr.ru/post/170865/ + habrahabr.ru/post/188286/ |

На данный момент во всём мире существует (точнее, функционирует) более десятка космодромов с уникальными наземными автоматизированными комплексами, а также испытательными станциями и всевозможными сложными средствами подготовки к пуску космических аппаратов и ракетоносителей. В России известными на весь мир являются космодромы «Байконур» и «Плесецк», ну и, пожалуй, «Свободный», с которого периодически осуществляются экспериментальные запуски.

В общем… уже сейчас в космосе делается столько всего — иной раз что-нибудь расскажут, не поверишь:)

ПОНАЕХАЛИ!

Москва, метро ВДНХ — с какой стороны ни посмотри, а памятник «Покорителям космоса» нельзя не заметить.

Но не многие знают, что в цокольной части 110-метрового монумента находится интереснейший музей космонавтики, в котором можно во всех подробностях узнать об истории науки: там вам и «Белка» со «Стрелкой», и Гагарин с Терешковой, и скафандры космонавтов с луноходами…

В музее находится (выполненный в миниатюре) Центр управления полётами, где можно наблюдать Международную космическую станцию в реальном времени и осуществлять переговоры с экипажем. Интерактивная кабина «Буран» с системой подвижности и панорамным стереоизображением. Интерактивный познавательный и обучающий класс, выполненный в виде кают. В специальных зонах размещены интерактивные экспонаты, которые включают в себя тренажёры, идентичные тренажёрам в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина: тренажёр транспортного космического корабля сближения и стыковки, виртуальный тренажёр международной космической станции, тренажёр пилота поискового вертолета. Ну и, конечно же, куда без всяких кино- и фотоматериалов, архивных документов, личных вещей деятелей ракетно-космической отрасли, предметов нумизматики, филателии, филокартии и фалеристики, произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства…

Суровая реальность

Во время написания этой статьи было приятно освежить в памяти историю, но сейчас всё как-то не так оптимистично, что ли — совсем недавно мы были супербизонами и лидерами космического пространства, а сейчас даже спутник вывести на орбиту не можем… Тем не менее, мы живём в очень интересное время — если раньше малейшие технические продвижения шли годами и десятилетиями, то сейчас технологии развиваются значительно стремительней. Взять тот же интернет — ещё не забыты те времена, когда еле-еле открывались WAP-сайты на двухцветных дисплейчиках телефонов, а сейчас мы можем откуда угодно делать на телефоне (в котором и пикселей-то не видно) что угодно. ЧТО УГОДНО. Пожалуй, лучшим завершением данной статьи будет известное выступление американского комика Louis C. K, «Всё превосходно, но все недовольны»: