Движущий отбор. Пример движущей формы отбора. Пример стабилизирующего отбора и движущего отбора. Примеры действия стабилизирующего отбора Движущая форма отбора

Известно, что реликтовое растение гинкго и потомок первоящеров гаттерия, а также кистеперая рыба - латимерия существуют почти без изменения миллионы лет ( рис. 24). Как объяснить такую стабильность видов, если в природе постоянно совершается мутационный процесс? Ответ на этот вопрос дает учение о стабилизирующем отборе, разработанное отечественным эволюционистом И.И. Шмальгаузеном.

Стабилизирующий отбор наблюдается в том случае, если условия внешней среды длительное время остаются достаточно постоянными. В относительно неизменной среде преимуществом обладают типичные, хорошо приспособленные к ней особи со средним выражением признака, а отличающиеся от них мутанты погибают. Известно много примеров стабилизирующего отбора. Так, после снегопада и сильных ветров в Северной Америке было найдено 136 оглушенных, полуживых домовых воробьев, 72 из них выжили, а 64 погибли. Погибшие птицы имели или очень длинные, или очень короткие крылья. Особи со средними, "нормальными", крыльями оказались более выносливыми.

В результате действия стабилизирующей формы отбора мутации широкой нормой реакции замещаются мутациями с тем же значением средней, но более узкой нормой реакции.

Стабилизирующий отбор ведет к большой фенотипической однородности популяции. Если он действует длительное время, то создается впечатление, что популяция или вид не изменяются. Однако эта неизменность кажущаяся и касается лишь внешнего облика популяции, генофонд же ее продолжает изменяться на основе появления мутаций с тем же значением средней, но с более узкой нормой реакции.

Стабилизирующая форма отбора характерна и для человека. Известно, что нарушения по самым мелким 21-22-й парам хромосом ведут к наследственному заболеванию - синдрому Дауна. Если возникнут отклонения в числе и форме более крупных хромосом, это приведет к гибели оплодотворенных яйцеклеток. Самопроизвольные (спонтанные) аборты часто вызваны гибелью эмбрионов с ненормальностями в хромосомах средних размеров.

Стабилизирующий отбор в течение сотен тысяч поколений оберегает виды от существенных изменений, от разрушающего влияния мутационного процесса, выбраковывая мутантные формы. Без стабилизирующего отбора не было бы устойчивости (стабильности) в живой природе.

Стабилизирующий и движущий отборы взаимосвязаны и представляют две стороны одного процесса. Популяции постоянно вынуждены приспосабливаться к изменениям условий среды. Движущий отбор будет сохранять генотипы, которые наиболее соответствуют изменениям среды. Когда условия среды стабилизируются, отбор приведет к созданию хорошо приспособленной к ней формы. С этого момента в действие вступает стабилизирующий отбор, который будет поддерживать типичные, преобладающие генотипы и устранять от размножения уклоняющиеся от средней нормы мутантные формы.

В современной теории эволюции вопрос о формах естественного отбора остается одним из дискуссионных. Выделяется более 30 различных форм отбора. Однако основных форм отбора только три: стабилизирующий, движущий и дизруптивный (Рис. 2).

Стабилизирующий отбор - форма естественного отбора, направленная на поддержание и повышение устойчивости реализации в популяции среднего, ранее сложившегося значения признака или свойства. Происходит он через элиминацию любых отклонений от этой нормы. Примером стабилизирующего отбора может служить установленная М.Карном и Л. Пенроузом связь между массой новорожденных детей и их смертностью: чем сильнее отклонение в любую сторону от средней нормы (3,6 кг), тем реже такие дети выживают.

Таким образом, важнейшим результатом действия стабилизирующего отбора является сохранение, стабилизация уже существующих признаков и уже сформировавшейся нормы реакции по этим признакам. Примером длительного сохранения адаптаций на морфологическом уровне можно назвать формирование пятипалой конечности, возникшей примерно 320 млн. лет назад при возникновении наземных позвоночных. Поскольку и у животных, и у человека известны мутации, увеличивающие или уменьшающие число пальцев (птицы, копытные, динозавры и др.), сохранение пятипалости - результат действия стабилизирующего отбора.

Движущий отбор - отбор, способствующий сдвигу среднего значения признака или свойства. Эта форма отбора приводит к возникновению адаптивных признаков. При направленном изменении среды чаще выживают особи, обладающие индивидуальными особенностями, соответствующими этому изменению; особи с уклонениями в противоположную сторону, не адекватными изменению внешних условий, чаще гибнут. Утрата признака - обычно результат действия движущей формы отбора. Например, в условиях функциональной непригодности органа естественный отбор способствует их редукции. Утрата крыльев у части птиц и насекомых, пальцев у копытных, конечностей у змей, глаз у пещерных животных - примеры действия движущего отбора.

Таким образом, движущая форма отбора приводит к выработке новых приспособлений через направленную перестройку генофонда популяции, а это, в свою очередь, сопровождается перестройкой генотипа особей.

В природе движущая и стабилизирующая формы отбора постоянно сосуществуют, и можно говорить лишь о преобладании той или иной формы в данный период времени по данному признаку.

Дизруптивный отбор - форма отбора, благоприятсвующая более чем одному фенотипу и действующая против средних промежуточных форм. Такой отбор ведет к установлению полиморфизма в пределах популяции. Популяция как бы "разрывается" по данному признаку на несколько групп. Примером дизруптивного отбора является появление мимикрии у африканских парусников. На Коморских островах, Мадагаскаре и в Сомали самцы и самки парусников имеют желтую окраску и не мимикрируют, т.к. в этих регионах нет не поедаемых птицами видов. В юго-западной Абиссинии самцы сохраняют видоспецифическую окраску и форму крыльев, а у самок окраска меняется в соответствии с не поедаемыми птицами бабочками.

В качестве примера дизруптивного отбора, действующего в природе, могут быть случаи, когда хорошо дифференцированные полиморфные типы обладают явным селективным преимуществом по сравнению со слабо дифференцированными полиморфными типами. Например, половой диморфизм: самки и самцы с хорошо дифференцированными вторичными половыми признаками спариваются и размножаются более успешно, чем

различные промежуточные типы (интерсексы, гомосексуалы и др.).

Рис. 2. Схема действия стабилизирующей (А), движущей (Б) и дизруптивной (В) форм отбора (по Н.В. Тимофееву-Ресовскому и др., 1977)

другие формы естественного отбора:

Половой отбор;

Индивидуальный отбор;

Групповой отбор и др.

Эти формы отбора имеют подчиненное значение. Естественный отбор, касающийся признаков особей одного пола, называется половым отбором. Он основан на селективной не равноценности особей одного пола у раздельнополых животных. Это особая форма индивидуального отбора, в которой участвуют представители только одного пола (обычно самцы) данной популяции. Вторичные половые признаки самцов помогают им отыскивать брачных партнеров.

Естественный отбор выполняет поддерживающую роль - поддержание определенного уровня приспособленностиособей популяции, позволяющего ей существовать в данных условиях среды. Особи, обладающие относительной приспособленностью, более низкой, чем средняя приспособленность популяции, как правило, гибнут.

Для жизни вида и его эволюции важен также распределяющий эффект отбора. Вид занимает ту часть земной поверхности, на которой он может выжить. Отбор регулирует положение вида в среде: организмы выживают чаще в тех условиях среды, к которым они лучше приспособлены отбором. Поэтому, распределение организмов популяций, видов по поверхности Земли происходит, прежде всего, через отбор.

Отбор выполняет накапливающую роль . Поскольку отбор - переживание более приспособленных, им сохраняется любое уклонение, повышающее адаптивность. Такие изменения накапливаются, и фенотипическое проявление признака усиливается в ряду поколений. Примером может служить эволюция конечности предков лошади: от пятипалости через трехпалость к однопалости.

Творческая роль отбора состоит в том, что отбираются наиболее приспособленные, т.е. адаптированные особи к данным условиям среды. На генотипическом уровне в результате действия отбора происходит эволюция генотипа, т.е. идет преобразование изменчивости. По отношению к фенотипу творческая роль естественного отбора выражается в становлении новых приспособлений и перестройке всего организма, обеспечивающей нормальное действие этих приспособлений. Новые адаптации возникают только на основе генотипической изменчивости и только в результате действия отбора.

Например, в 40-х годах прошлого века в медицине впервые стали применять пенициллин, стрептомицин и другие антибиотики. Вначале они были эффективны в отношении болезнетворных бактерий даже в небольших дозах. Однако, вскоре после того, как применение антибиотиков расширилось, их эффективность начала снижаться и для достижения желаемых результатов приходилось использовать более высокие дозы. Существуют штаммы бактерий, устойчивые к антибиотикам и чувствительные к ним. Появление устойчивых штаммов обусловлено спонтанными мутациями, возникающими с некоторой низкой частотой. Таким образом, применение антибиотиков в низких или умеренных дозах приводит в действие процесс отбора, благоприятствующих появлению устойчивых штаммов.

Такие микроэволюционные изменения были обнаружены в лабораторных экспериментах. Примером служит селекционный эксперимент, проведенный на одном из штаммов Staphylococcus aureus – патогенной бактерии, вызывающей нагноение ран и пищевые отравления. Исходная популяция, от которой произошел этот штамм, была чувствительна к разным антибиотикам в малых дозах. Часть выделенных из исходной популяции бактерий выращивали последовательно на средах, содержавших пенициллин и другие антибиотики в возрастающих концентрациях. В результате у разных штаммов возникла устойчивость к этому антибиотику. Устойчивость к разным антибиотикам повышалась в разной степени: к хлоромицетину в 193 раза, к Na- пенициллину в 187 000 раз, а к стрептомицину в 250 000 раз. В то же время у таких штаммов возникают и другие изменения. Они медленнее растут, особенно в анаэробных условиях, утрачивают свою патогенность. Удаление антибиотиков из культуральной среды приводит к отбору в обратном направлении, т.е. к сохранению чувствительных к антибиотикам форм.

Таким образом, творческая роль естественного отбора обусловливает:

1) преобразование изменчивости - изменение фенотипического выражения мутаций, устранение вредных проявлений плейотропии, эволюцию доминантности и рецессивности, а также пенетрантности и экспрессивности генов;

2) эволюцию процессов индивидуального развития;

3) возникновение новых адаптаций, включая коадаптацию признаков организма и усиление организменного гомеостаза, коадаптацию особей в популяции, развитие механизмов популяционного гомеостаза, коадаптацию видов, а также развитие приспособлений к абиотическим факторам;

4) эволюцию популяций, дифференциацию видов и видообразование.

Результатом творческой роли отбора является процесс органической эволюции, идущий по линии прогрессивного усложнения морфо-физиологической организации (арогенез), а в отдельных ветвях - по пути специализации (аллогенез).

Движущая форма отбора . Ее описал Ч. Дарвин, показав, что в изменившихся условиях среды большую возможность выжить и оставить потомство имеют особи, генотипы которых обеспечивают формирование новых, наиболее отвечающих этим условиям признаков. Движущий отбор приводит к образованию новых популяций, а затем видов. Примеры: в Англии в Плимутской бухте живет популяция крабов, и некоторое время назад ученые заметили, что щели, через которые вода омывает жабры стали узкими. Почему? В связи с замусоренностью бухты, вода содержала много мелких частиц, и они застревали в жабрах, приводив к гибели крабов. Выжили те особи, у которых жаберные щели были узкими. Другой пример – так называемый индустриальный меланизм. Многие виды бабочек в районах, не подвергнутых индустриализации, имеют светлую окраску тела и крыльев. Развитие промышленности, связанное с этим загрязнение стволов деревьев и гибель лишайников, живущих на коре, привели к резкому возрастанию частоты встречаемости черных (меланистилических) бабочек. В окрестностях некоторых городов черные бабочки за короткое время стали преобладающими, хотя недавно отсутствовали.

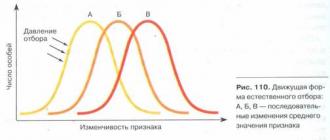

Причина в том, что на потемневших стволах деревьев белые бабочки стали заметнее, а черные, наоборот, менее заметны. Примеров можно привести достаточно много, чтобы убедиться в том, что движущая форма отбора существует. Естественный отбор до тех пор смещает среднее значение признака или меняет частоту встречаемости особей с измененным признаком, пока популяция приспособится к новым условиям. Это движение можно отобразить графически:

Стабилизирующую форму отбора впервые описал И.И. Шмальгаузен. Приспособленность к определенным условиям среды не означает прекращение действия отбора в популяции. Поскольку в популяции всегда осуществляется наследственная изменчивость, то постоянно возникают особи с существенными отклонениями от среднего значения признака. Стабилизирующая форма отбора направлена в пользу установившегося в популяции среднего значения признака. Пример: во время снегопада и шквального ветра в Северной Америке погибло большое количество воробьев. Когда ученые исследовали тушки погибших воробьев то выяснили, что погибло очень много птиц с длинными крыльями или наоборот короткими, а птиц со средним размером крыла в погибших почти не было. Почему? Среднее крыло было приспособлено к постоянным ветрам в этой области, птиц с большим крылом сносило ветром, а с маленьким крылом они не могли сопротивляться воздушному потоку и погибали. Среднее значение признака оказалось идеальным в тех условиях. Графически эту картину можно отобразить так:

Таким образом, стабилизирующий отбор фиксирует, закрепляет полезные признаки и формы в относительно постоянных условиях среды. Мутации, отклоняющиеся от установленной нормы, в таких условиях оказываются менее жизнеспособны и уничтожаются отбором.

Реальность стабилизирующего отбора подтверждается существованием относительно стабильных в определенных условиях древних форм (кистеперые рыбы, реликтовое растение – гинкго, потомок первоящеров – гаттерия).

Стабилизирующий отбор ведет к большой фенотипической однородности популяции. Нового вида не образуется, наоборот закрепляются признаки данного вида.

Дестабилизирующая форма отбора . Если стабилизирующий отбор сужает норму реакции, то дестабилизирующий отдает предпочтение особям с широкой нормой реакции.

В природе нередки случаи, когда экологическая ниша, которую занимает данная популяция, со временем может оказаться более широкой. В этом случае преимущество получат особи в общем сохраняющие среднее значение признака и при этом обладающие широкой нормой реакции. Пример: популяция озерных лягушек, живущих в прудах с разнообразной освещенностью. Чередуются заросшие ряской участки и «окна» открытой воды. В такой популяции будут встречаться лягушки различной окраски и более светлые и более темные (на все случаи жизни). Дестабилизирующую форму отбора графически можно изобразить так:

Разрывающий (дизруптивный) отбор . Для многих популяций характерен полиморфизм – существование двух или более форм по тому или иному признаку. Эта форма отбора осуществляется в тех случаях, когда две или более генетические формы обладают преимуществом в разных условиях (например - в разные сезоны года).

При изучении двухточечной божьей коровки выяснилось, что зимой выживают преимущественно «красные» формы двухточечной божьей коровки, а летом – «черные» формы. Графически это выглядит следующим образом:

Дизруптивный отбор благоприятствует более чем одному фенотипу и направлен против средних (промежуточных) форм. Он как бы разрывает популяцию по данному признаку на несколько групп, встречающихся на одной территории.

Рис. Две формы бабочки пестрокрыльницы изменчивой (слева-весенняя, справа – летняя)

Кроме перечисленных факторов эволюционного процесса (наследственной изменчивости, борьбы за существование, естественного отбора) в природе осуществляется генетический дрейф и изоляция, которые также могут привести к образованию новых видов, т. Е. Являются факторами эволюционного процесса.

Дрейф генов – фактор эволюции

В природных условиях периодические колебания численности различных организмов очень распространены. Вспомните хотя бы периодические нашествия полевок, мышей или саранчи, приносившие человечеству огромные убытки. Раньше это объяснялось наказанием божьим за грехи человеческие. В наши дни такого масштаба «мышиной напасти» уже не бывает, люди научились регулировать численность грызунов. Но факт остается фактом: периодически численность, то одного вида, то другого возрастает, потом уменьшается.

В 1905 году С.С. Четвериков опубликовал работу под заглавием «Волны жизни», в которой раскрыл значение колебаний численности популяций – популяционных волн , или «волн жизни», для эволюции. Причины колебания численности популяций бывают различными:

Немалую роль играют хищники, численность которых колеблется пропорционально росту и убыли популяции грызунов. Например, чем больше зайцев, тем больше потомства приносят волки, лисы и рыси. Когда популяция зайцев идет на убыль, хищники уходят в поисках пищи в другие места. На старом месте остается ровно столько хищных животных, сколько может прокормиться. Графически такое колебание численности можно отразить следующим образом:

С связи с благоприятными или неблагоприятными погодными условиями. Пример: в теплое сухое лето бывает большой урожай еловых шишек, сразу же резко возрастает популяция белок, вслед вырастает популяция мелких хищников (норки, горностаи, куницы);

Резкие колебания численности могут быть связаны и со вспышками эпидемий;

Стихийные бедствия (пожар, наводнение и др.) Также сильно влияют на численность популяций живых организмов. Пример: в лесу произошел пожар и лес выгорает. На месте пожарища буйно разрастается иван-чай (светолюбивое растение). Затем это растение постепенно вытесняется другими травами и кустарниками;

Резкие вспышки численности наблюдаются при попадании в новые, пригодные для жизни места. Пример: завоевание кроликами Австралии.

Обычно к периодическим или непериодическим, сезонным или годовым изменениям численности любого из известных видов животных и растений приводят не одна, а сразу несколько причин, вместе взятых.

Вслед за небывалым подъемом чаще всего следует глубокое падение

численности вида.

Так какое значение имеют популяционные волны? В природе 1 мутантная особь встречается на 100.000 нормальных. Это незначительно и большого влияния на изменение генофонда популяции не происходит. Увеличивается численность популяции и соответственно увеличивается количество мутаций ровно во столько же.

Если после этого наступает спад численности, то может произойти следующее:

- Погибает большое количество особей и в том числе мутантных, прежние соотношения сохраняются и влияние на генофонд популяции ничтожно. Генофонд остается без изменения

- Погибает большое количество нормальных особей, а количество мутантных особей

Почти не изменилось. Теперь процентное соотношение мутаций к общему количеству значительное, оставшиеся мутантные особи скрещиваются. Мутации передаются по наследству будущим поколениям. В целом генофонд популяции изменился.

Таким образом: популяционные волны не вызывают наследственную изменчивость,

а только способствуют изменению генотипа.

Популяционные волны выводят ряд генотипов, совершенно случайно и ненаправленно, на «эволюционную арену». И то, что это действительно случайность доказывает следующий опыт: несколько пробирок с кормом и в каждой по 2 самца и 2 самочки мушек дрозофил (микропопуляции). Животные гетерозиготны – Аа, причем 50 % - составляет мутантный ген и 50 % - нормальный ген. Через несколько поколений частота мутантного гена меняется случайным образом. В одних популяциях он утрачен – гомозигота по нормальному гену (АА), в других все особи гомозиготны по мутантному гену (аа ), а часть популяций содержала и мутантный ген и нормальный ген (Аа).

Таким образом, несмотря на снижение жизнестойкости мутантных особей (вопреки естественному отбору) в некоторых популяциях (особенно в небольших) мутантный ген полностью вытеснил нормальный, это и есть результат случайного процесса – дрейфа генов.

Случайное ненаправленное изменение генотипов советские ученые Дубинин и Ромашов (1931-32) назвали генетико-автоматическими процессами , а независимо от них зарубежные ученые Райт и Фишер назвали это явление генетическим дрейфом .

Движущий отбор был описан Ч. Дарвином. Само название "движущий" говорит о том, что такой отбор определяет направление эволюции. При движущей форме отбора происходит отсев мутаций с одним средним значением признака, которые заменяются мутациями с другим средним значением признака. Это форма отбора выявляется легче других, В итоге действия движущей формы отбора, например, возникает увеличение размеров потомков по сравнению с предками (в эволюционном ряду лошадиных от имевшего размеры с лисицу ископаемого фенакодуса до современных осла, зебры, лошади). Другие формы могут уменьшаться в размерах. Так, на острова Средиземного моря попали в конце третичного периода слоны. В условиях ограниченных ресурсов островных лесов преимущество имели особи с небольшими размерами. Мутации карликовости подхватывались движущей формой отбора, а исходные аллели, определявшие нормальный для слонов размер, отсеивались вследствие гибели крупных особей. В результате на островах Средиземноморья возникли карликовые слоны ростом до полутора метров (они были истреблены первыми охотниками, заселившими эти острова). Ч. Дарвин объяснял происхождение многих бескрылых насекомых, живущих на океанических островах, действием движущего отбора.

Классическим примером действия движущего отбора в природе служит так называемый индустриальный меланизм. В районах, не подвергавшихся индустриализации, у бабочки березовой пяденицы белая окраска соответствует светлой березовой коре. Среди светлых бабочек на стволах берез встречались и темные, но они были хорошо заметны и склевывались птицами. Развитие промышленности привело к загрязнению воздуха, и белые березы покрылись слоем копоти. Теперь на темных стволах птицы гораздо легче замечали не темных, и типичных светлых бабочек. Постепенно в загрязненных районах частота встречаемости темных (мутантных) особей резко возросла и они стали преобладающими, хотя еще сравнительно недавно встречались исключительно редко ( табл. 6).

Убедительный пример движущего отбора - выработка у микроорганизмов, насекомых, мышевидных грызунов устойчивости к антибиотикам и ядохимикатам. Многочисленными исследованиями установлено, что воздействие на микроорганизмы различными антибиотиками обусловливает за относительно короткий срок устойчивость к дозам, во много раз превышающим исходную. Это объясняется тем, что антибиотики выступают в качестве фактора отбора, способствующего выживанию устойчивых к нему мутантных форм. Благодаря быстрому размножению микроорганизмов мутантные особи увеличиваются в числе и образуют новые популяции, невосприимчивые к действию антибиотиков. Увеличение дозы или применение более сильных препаратов вновь создает условия для действия движущего отбора, в результате которого образуются все более и более устойчивые популяции микроорганизмов. Вот почему в медицине неуклонно идет поиск новых форм антибиотиков, к которым еще не приобрели устойчивости патогенные микробы.

В странах с передовой сельскохозяйственной культурой все чаще отказываются от химических средств защиты растений от вредителей (насекомых, грибков), поскольку через ограниченное число поколений движущим отбором фиксируются у вредителей мутации устойчивости к химическим веществам. Вместо химической обработки признано целесообразным через 10-12 лет заменять старый сорт новым, которого еще "не нашли" вредители.