Аэрозольтерапия в физиотерапии. Аэрозольтерапия и ее особенности. Ингаляции при хобл

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации медработников»

Методические указания по практическим работам

по специальности

«Физиотерапия»

Раздел: Аэрозольтерапия.

Уфа 2016 г.

Пояснительная записка

Примерная инструкция по техники безопасности

Аэрозольтерапия

Блок информации (аэрозольтерапия)

Виды ингаляций

Аппараты для аэрозольтерапии

Правила приема ингаляций

Показания и противопоказания к аэрозольтерапии

Галотерапия

Показания и противопоказания к галотерапии

Аэрофитотерапия

Обработка масок, мундштуков при ингаляционной терапии

Тесты по теме

Вопросы для самоконтроля

Пояснительная записка

Данное учебное пособие предназначено для сопровождения практического занятия темы: «Аэрозольтерапия» с целью формирования и закрепления профессиональных умений и навыков, что обеспечит углубленную подготовку специалиста по профилю занимаемой должности и соответствию его целевым назначениям

В пособие учтены требования по изучению данной темы студентами медицинских училищ, колледжей, а также это пособие может быть использовано как третья часть стандарта, которая предполагает информационно - методическое его оснащение для последипломной подготовки по специальности « Физиотерапия». Данное пособие включает в себя: блок информации по теме; оснащение занятия; умения и навыки, которые должны быть получены в результате практического занятия; рекомендации по изучению материала; ориентировочные основы действия по включению аппаратов и проведению различных методик; аппараты; инструкцию по технике безопасности при работе в ингаляционном кабинете, правила обработки масок, мундштуков применяемых ингаляций; а также предложены тесты для контроля знаний по теме с эталонами ответов на них. В приложении к учебному пособию включены учетная форма: Ф-44 или карта больного, лечащегося в физиотерапевтическом отделении, а также форма журнала проведения инструктажа по технике безопасности.

Учебное пособие подготовлено преподавателем Ямаловой С.Р. Консультант - рецензент: заведующий отделением физиотерапии Республиканской клинической больницы, к.м.н. Валеев Р.Г.

Данное учебное пособие после рассмотрения секцией последипломного образования проблемной комиссии по сестринскому делу и среднему медицинскому и фармацевтическому образованию Республики Башкортостан рекомендовано для использования в учебном процессе.

Порядок и последовательность практического занятия

1. Знакомство с кабинетом аэрозольтерапии

2. Знакомство с правилами техники безопасности при работе ингалятории

3. Изучение документации (Ф- 44, журнал учета процедур и процедурных единиц)

4. Отработка методик друг на друге под руководством преподавателя:

а) на выключенном аппарате

б) в рабочем режиме

5. Отпуск процедур больным под руководством преподавателя

6. Оформление учетной документации

ПРИМЕЧАНИЕ: регламент (время) на каждый пункт определяется преподавателем по степени правильности усвоения материала обучаемым.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы в кабинете необходимо провести вводный инструктаж по технике безопасности.

Правила техники безопасности при аэрозольтерапии.

Ингаляторий должен находиться в отдельном специально оборудованном помещении.

Площадь помещения для ингалятория по «Правилам» должна быть не менее 12 м2.

Ингалятории должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с 8-10 кратным обменом воздуха в час.

Стены ингалятория должны быть покрыты кафельной плиткой на всю высоту.

На одно рабочее место по санитарным нормам положена площадь в 4 м2.

Температура воздуха в ингалятории должна быть в пределах 20 градусов цельсия.

Запрещается проведение ингаляционной терапии в электросветолечебных кабинетах.

Для подключения портативных ингаляционных аппаратов, ультразвуковых и аэрозольных аппаратов необходимо предусмотреть штепсельные розетки с защитными (заземляющими) контактами.

В ингалятории должны быть предусмотрены вытяжные шкафы для выполнения манипуляций.

Компрессор для подачи воздуха к стационарным ингаляционным установкам следует размещать в смежном или подвальном помещении.

Пульт включения и выключения компрессора должен находиться непосредст венно на рабочем месте медицинской сестры ингалятория.

Забор воздуха для лечебных ингаляций необходимо осуществлять извне здания, на уровне конька крыши или не ниже второго этажа.

Запрещается производить забор воздуха непосредственно из помещения компрессорной.

Сжатый воздух, подаваемый в ингаляторий, должен быть очищен от посторонних примесей (пыли, смазочных масел и пр.) путем последовательного пропускания через включенные в систему воздуховода матерчатый и водяной фильтры.

При приведении ингаляции запрещено прикасаться к корпусу работающего ингалятора руками.

Запрещается трогать сопло форсунки руками при выходе из нее струи пара.

Запрещается оставлять без присмотра включенный в сеть ингаля тор.

Если на генератор пролилась жидкость, следует отключить ингалятор от сети, осу шить поверхность салфеткой.

После процедуры раствор ингалируемого вещества необхо димо вылить из распылительной камеры, а саму камеру промыть и простерилизовать .

Не включайте прибор в помещениях с повышенным содержанием анестезирующих и других веществ, воспламеняющихся при вступлении в реакцию с воздухом, кислородом или азотной кислотой.

Если Вы обнаружили, что прибор поврежден, или сомневаетесь в его исправности, включите его. Любой ремонт может быть осуществлен только специалистом.

Во избежание перегрева следите за тем, чтобы сетевой шнур от аппарата не был запутан и не имел узлов.

В случае повреждения сетевого шнура свяжитесь с медтехником.

Журнал технического обеспечения

Название аппарата, заводскойпаспорт

Отметка о замеченном

дефекте

Подпись медицинской сестры

Что сделано,

какие части заменены,

в каком состоянии находится аппарат,

разрешение специалиста, проводившего ремонт

или осмотр, на эксплуатацию аппаратуры

Подпись специалиста, проводившего ремонт (осмотр)

Подпись заведующего подтверждающего выполненную работу

АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ.

I . УМЕНИЯ

Уметь отпускать процедуры на различных ингаляторах, в том числе и детям, дозировать процедуры.

II . НАВЫКИ

Иметь навыки отпуска наиболее часто употребляемых методик аэрозольтерапии.

III . ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ:

Наглядные средства:

Таблицы, слайды, учебные фильмы: Показания и противопоказания к аэрозольтерапии

Форма-44

Журнал учета процедур и процедурных

единиц

Журналы по технике безопасности

Специальное оборудование

Аппараты: Ингаляторы ультразвуковые, небулайзеры портативные ингаляторы.

АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ

(блок информации)

Аэрозольтерапия - метод лечебного использования аэрозолей лекарственных ве ществ. Аэрозоль - дисперсная система, состоящая из множества мелких жидких частиц лекарственного вещества (дисперсная фаза), взвешенных в однородной среде - газе, смеси газов, воздухе (дисперсионная среда). Диспергирование лекарственного вещества увеличивает общий объем лекарственной взвеси, поверхность ее контакта с пораженными уча стками тканей, что существенно ускоряет массоперенос препаратов. В зависимости от области воздействия аэрозолей, выделяют ингаляционную (небулайзерную) терапию и наружную аэрозольтерапию.

При введении аэрозолей в дыхательные пути в области осаждения аэрозолей в трахее и бронхах увеличивается амплитуда движений ресничек мерцательного эпителия, изменяет ся тонус гладких мышц стенок бронхов и проницаемость их эпителия. Этому же способствует снижение вязкости мокроты, что способствуют улучшению ее дренирования из дыхательных путей и уменьшению спазма гладких мышц трахеобронхиального дерева. Снижение вязкости мокроты приводит к уменьшению толщины сурфактантного слоя и альвеоло- капиллярного барьера, что приводит к возрастанию дыхательного резерва легких, увели чению газообмена и скорости транспорта молекул лекарственных веществ в малый круг кровообращения, их накопление в крови и формирование генерализованных реакций.

Орошение аэрозолями кожных покровов и слизистых (наружная аэрозольтерапия) тела увеличивает площадь контакта поврежденных участков с активными частицами лекарст венных веществ. Это приводит к ускорению их всасывания и снижению латентного пе риода лечебного действия при ожогах, ранах, отморожениях, инфекционных и грибковых поражениях кожи и слизистых.

Известны четыре пути использования аэрозолей в медицине.

Внутрилегочное (интрапульмональное) введение лекарственных аэрозолей для воздействия их на слизистую оболочку дыхательных путей и мерцательный эпителий легких. Этот способ применяется при заболеваниях около- носовых пазух, глотки, гортани, бронхов и легких.

Транспульмональное введение аэрозолей предполагает всасывание лекарственного вещества с поверхности слизистой оболочки дыхательных путей, особенно через альвео лы, для системного действия на организм. Скорость вса сывания при этом пути уступает только внутривенному вливанию лекарственных средств. Транспульмональное введение аэрозолей преимущественно используется для введения кардиотонических средств, спазмолитиков, диу ретиков, гормонов, антибиотиков, салицилатов и др.

Внелегочное (экстрапульмональное) введение аэрозолей заключается в применении их на поверхности кожи при ранах, ожогах, инфекционных и грибковых поражениях кожи и слизистых оболочек.

Паралегочное (парапульмональное) применение аэрозо лей состоит в воздействии их на воздух и предметы, на животных и насекомых для проведения дезинфекции и дезинсекции.

В клинической практике наибольшее значение имеют интрапульмональные и транспульмональные методики введения аэрозолей.

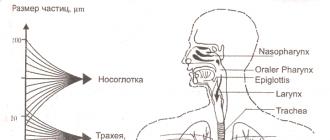

Виды используемых аэрозолей. В лечебной практике используют аэрозоли различной степени дисперсности частиц: высокодисперсные (0,5-5 мкм), среднедисперсные - спреи (5-25 мкм), низкодисперсные (25-100 мкм), мелкокапельные (100-250 мкм) и крупнокапельные (250-400 мкм) аэрозоли. Линейные размеры частиц лекарственного вещества влияют на физические свойства аэрозолей - устойчивость и глубину проникновения в различные отделы бронхо-легочного дерева. С увеличением размеров аэрозольных частиц суммарная масса переносимо го ими лекарственного вещества будет нелинейно и быстро нарастать за счет более крупных частиц. Таким образом, регулируя размеры частиц аэрозоля и режимы дыхания, можно до биться осаждения аэрозолей в определенных отделах респираторного тракта.

Наибольшей стабильностью состояния отличаются высоко- и среднедисперсные аэрозоли. Частицы лекарственного вещества величиной до 0,3 мкм свободно циркулируют в дыхательных путях и не оседают на слизистых оболочках. При их увеличении снижается глубина проникновения аэрозолей в респираторный тракт. Высокодисперсные аэрозоли величиной 2-4 мкм оседают преимущественно на стенках альвеол и бронхиол, среднедис-персные (величиной 5-20 мкм) - на слизистых крупных бронхов и трахее. Вместе с тем следует учитывать, что 50% ингалируемых аэрозолей выносятся из дыхательных путей потоком выдыхаемого воздуха. Низкодисперсные частицы (спрей) проникают в глотку, а мелкокапельные аэрозоли полностью оседают в носовой и ротовой полостях. Мелкие час тицы электроаэрозолей имеют отрицательный заряд, а крупные - положительный. Электрический заряд частиц капельных аэрозолей в 4-5 раз выше, чем у высокодисперсных.

По температуре аэрозоли делят на холодные (25-28 °С и ниже), индифферентные (28- 35 °С), теплые (35-40 °С) и горячие (40 °С и выше). Всасывание аэрозолей зависит от рН слизи (в норме 5,7-5,8) и при рН>8,0 резко снижается.

Для ингаляционной терапии применяют лекарственные вещества различных фармако логических групп.

Наряду с отдельными препаратами, для ингаляций часто применяют их различные смеси. По виду дисперсной фазы выделяют аэрозоли теплового пара и масел. Используемые для аэро зольной терапии лекарственные вещества не должны иметь неприятного запаха и вкуса. Концентрация лекарственных веществ, как правило, не превышает 2%.

Наружную аэрозольтерапию проводят путем распыления аэрозолей на поверхности кожи, операционного поля, ран и ожогов при помощи специального аэрозольного пистолета. Его сопло устанавливают на расстоянии 10-20 см от орошаемой поверхности. После процедуры на зону воздействия накладывают стерильную повязку, смоченную раствором распы ляемого вещества. Помимо аэроионотерапии, аэрозольтерапию сочетают с электротерапией и теплотерапией.

Виды ингаляций.

Различают 5 основных видов ингаляций: паровые, тепловлажные, влажные (аэрозоли комнатной температуры, масляные и ингаляции порошков.)

Паровые ингаляции проводят с помощью парового ингалятора (типа ИП-2), но их можно осуществлять и в домашних условиях без специального аппарата. Готовят ингаляции, получая пар из смеси легкоиспаряющихся ме дикаментов (ментола, эвкалипта, тимола) с водой, а так же из отвара листьев шалфея, ромашки. Температура па ра - 57-63 °С, но при вдыхании она снижается на 5-8 °С. Вдыхаемый пар вызывает усиленный прилив крови к сли зистой оболочке верхних дыхательных путей, способству ет восстановлению ее функции и оказывает болеутоляю щее действие. Применяются паровые ингаляции при забо леваниях верхних дыхательных путей. В связи с высокой температурой пара эти ингаляции противопоказаны при тяжелых формах туберкулеза, при острой пневмонии, плеврите, кровохарканье, артериальной гипертонии, ише- мической болезни сердца.

Тепловлажные ингаляции проводят при температуре вдыхаемого воздуха 38-42 °С. Они вызывают гиперемию слизистой оболочки дыхательных путей, разжижают вяз кую слизь, улучшают функцию мерцательного эпителия, ускоряют эвакуацию слизи, подавляют упорный кашель, приводят к свободному отделению мокроты. Для этого ви да ингаляций используют аэрозоли солей и щелочей (на трия хлорид и гидрокарбонат), минеральных вод, анестетиков, антисептиков, гормонов и др. После их проведения больной должен откашляться в дренажном положении, сделать дыхательную гимнастику или вибромассаж груд ной клетки. Противопоказания к проведению тепловлаж ных ингаляций те же, что и для паровых.

При влажных ингаляциях лекарственное вещество с помощью портативного ингалятора распыляется и вводит ся в дыхательные пути без предварительного подогрева, его концентрация в растворе больше, а объем меньше, чем при тепловлажных ингаляциях. Для этого вида ингаля ций используют анестезирующие и антигистаминные пре параты, антибиотики, гормоны, фитонциды. Эти ингаляции переносятся легче и их можно назначать даже тем больным, которым противопоказаны паровые и тепло- влажные ингаляции.

Масляные ингаляции основаны на распылении с про филактической (защитной) или лечебной целью подогретых аэрозолей различных масел. Используют чаще масла растительного происхождения (эвкалиптовое, персиковое, миндальное и др.), реже - животного происхождения (рыбий жир). Запрещается применение минеральных ма сел (вазелиновое). При ингаляции масло распыляется, по крывая слизистую оболочку дыхательных путей тонким слоем, который защищает ее от различных раздражений и препятствует всасыванию вредных веществ в организм. Масляные ингаляции благоприятно действуют при воспалительных процессах гипертрофического характера, сни жают ощущение сухости, способствуют отторжению корок в носу и в глотке, оказывают благоприятное действие при остром воспалении слизистой оболочки дыхательных пу тей, особенно в комбинации с антибиотиками. С профи лактической целью масляные ингаляции применяют на производстве, где в воздухе имеются частицы ртути, свин ца, соединения хрома, аммиака и др. Вместе с тем масля ные ингаляции нельзя проводить людям, которые на про изводстве контактируют с большим количеством сухой пыли (мучная, табачная, асбестовая и др.). В этих случа ях пыль смешивается с маслом и образует плотные проб ки, которые закупоривают просвет бронхов, создавая ус ловия для возникновения воспалительных заболеваний легких. Таким пациентам следует применять щелочные ингаляции.

Ингаляции порошков (сухие ингаляции, или инсуф ляции) применяют преимущественно при острых воспали тельных заболеваниях верхних дыхательных путей. Эти ингаляции основаны на том, что распыляемый препарат смешивается с сухим горячим воздухом. Для этих ингаля ций используют порошкообразно измельченные антибио тики, сульфаниламиды, сосудосуживающие, антиаллерги ческие, противогриппозные средства. Для распыления су хих лекарственных веществ применяют порошковдувате ли (инсуфлятор), пульверизаторы с баллоном или специальные распылители (спинхалер, турбохалер, ротахалер, дискхалер, изихалер, циклохалер и др.).

В последние годы все большее распространение получа ют воздушные ингаляции. Их проводят при помощи распыления находящегося в баллончике лекарственного ве щества легко испаряющимся газом (пропеллентом) или при помощи сжатого воздуха. Для воздушных ингаляций используют лекарственные вещества, обладающие муко литическим и бронхолитическим действием.

Ультразвуковые ингаляции основаны на разбиении (диспергировании) лекарственных растворов при помощи ультразвука. Ультразвуковые аэрозоли отличаются узким спектром частиц, высокой плотностью и устойчивостью, малой концентрацией кислорода, глубоким проникнове нием в дыхательные пути. Для распыления ультразвуком могут применяться самые различные лекарственные ве щества (кроме вязких и неустойчивых к действию ультра звука), чаще всего обладающие бронхолитическим, секре толитическим и метаболическим эффектами.

Аппараты.

Для получения аэрозолей чаще применяют аппараты, диспергирующие жидкость в воздухе, - аэрозольные генераторы закрытого (индивидуального) и открытого ( группового, коллективного) типов. К аппаратам закрытого типа относят пневматические (компрессорные, небулайзерные) - Pan , PulmoAide , Omron -СХЗ ( CX - Pro , Cl ), Nebulfiaem super , домашний - Elisir и ультразвуковые ингаляторы ИНГпорт, Альбедо, Туман, Утес, Вулкан, Гейзер, Аре А, Ореол, De Vilbiss , Omron , Kendall , USI , UltraNeb -2000, ингаляторы для индивидуального применения в домашних условиях - Аврора, Муссон, Диссоник, Небутур. Аэрозольные медикаменты в них подают в дыхательные пути больного через специальный наконечник, маску, загубник, проводник-спейсер или путем приближения выхода ингалятора ко рту или носу.

У компрессорных ингаляторов имеется возможность диспергирования не только вод ных, но и масляных лекарственных препаратов. Они имеют меньший остаточный объем ингалируемого препарата, большую надежность и точность воспроизведения респира- бельной фракции. Вместе с тем в процессе ингаляции происходит охлаждение аэрозоля. Небулайзерные ингаляторы формируют респираторную фракцию мембранным и поршневым способами. Первый из них надежен для небольшого числа процедур (в домашних условиях), второй - в стационарных. При этом преимущество имеют аппараты с металли ческим (а не пластмассовым) поршнем. Ультразвуковые ингаляторы имеют малый вес и габариты, большой объем распылительной камеры, более высокую производительность, простоту подогрева аэрозоля, регулировки производительности. Вместе с тем при их ис пользовании необходимо заливать промежуточную среду (воду) в камеру в тех случаях, когда используется чашка для лекарств и их можно использовать только для водных рас творов лекарственных препаратов. К ингаляторам открытого типа относятся Vapozone , Vaporizator и другие.

Аппарат PARI формирует высокодисперсное аэрозольное облако любых жидких препара тов. Объем рабочей камеры составляет 50 мл. Ингалятор состоит из компрессора (1), на передней панели которого имеется кнопка включения сети (2), а на верхней панели размещены распылительная камера (3) с загубником (4). В комплект аппарата входят: маска для но сового дыхания, загубники различных размеров и несколько различных распылительных камер, что позволяет быстро заменять ингалируемые медикаменты. Ингалятор создает «рабо чий» поток аэрозоля 6-8 л*мин". По степени защиты от поражения электрическим током ингалятор относится ко П классу типа В (не требует заземления).

Аппарат Алъбедо-7 состоит из кнопки включения ингалятора (1), клапана (2), мундштука (3), ручки регулировки воздушного потока (4), интенсивности распыления (5), ультразвукового генератора (6), патрубка вентилятора (7), распылительной камеры (8), объем медикамента в которой составляет от 10 до 100 мл, шланга подачи воздуха (9) и дыхательного шланга (10). Ингалятор имеет регулятор интенсивности распыления и вен тилятор с изменяемым воздушным потоком. Одна заправка распылительной камеры обеспечивает 5-10 ингаляций. Обратный клапан исключает возможность заражения шлангов выдыхаемым воздухом. В комплект ингалятора входит мягкая маска, предотвра щающая неприятные ощущения на лице, особенно у детей. Детали генератора легко разбираются и дезинфицируются. Несколько аэрозольных камер удобны для быстрой замены ингалируемого препарата и упрощают его дезинфекцию.

Ингалятор ИнгПорт состоит из корпуса (1), в котором имеется генератор (2), распылительной камеры (3) с мундштуком (4), выполненными из пластмассы. Генерация аэрозолей производится с помощью ультразвука. На передней панели корпуса ингалятора расположены кнопки включателя в сеть (5) и регулятор интенсивности ингалируемого потока (6).

Компрессорные ингаляторы

Компрессорный ингалятор: Нубулайзер, т.е. туманообразователи представляют собой устройство для преобразования жидкого лекарственного вещества в мелкодисперсный аэрозоль, что осуществляется под действием сжатого воздуха от компрессора или под действием сжатого кислорода, попадающего из системы центрального обеспечения кислородом в лечебном учреждении. В небулайзере сжатый поздух или кислород выходит вверх через узкое сопло, отражается от препятствия в сторону жидкости, находящейся в колбе вокруг сопла и распыляет жидкость с поверхности, создавая таким образом аэрозоль.

Небулайзер позволяет вводить непосредственно в легкие как орган-мишень высокие дозы лекарственных веществ в чистом виде, без всяких примесей, в том числе и фреона.

Дисперсность аэрозолей, продуцируемых большинством небулайзеров, колеблется от 0,5 до 10 мкм.

Небулайзеры используют в пульмонологии, фтизиатрии и интенсивной терапии в следующих случаях:

когда имеется необходимость доставки высоких доз препарата непосредственно в легкие;

когда применение медицинских препаратов доступно виде ингаляций и недоступно введения их другим путем (перорально или парентерально);

когда необходима респираторная терапия в послеоперационным периоде, особенно после операций на легких;

когда необходима аэрозолетерапия пациентов преклонного возраста, ослабленных, тяжелобольных.

Набор небулайзера OMRON C 1

Разъем для соединения воздуховодной трубы с резервуаром для медицинского раствора.

Воздуховодная труба.

Разъем для соединения воздуховодной трубки с прибором

Отсек для фильтра

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. (I -О)

Электрическая вилка с электропроводом

Прибор

Задвижка

Подставка для небулайзера

Загубник с клапаном выдоха

Клапан вдоха

Крышка небулайзера

Крыльчатка

Направляющая трубка

Резиновое кольцо

Резервуар для медикаментов

Контроллер

Ингалятор 0 MRON С1 предназначен дм распыления медицинских аэрозолей дм ле чения астмы, хронических бронхитов и других заболеваний респираторного тракта.

Этот ингалятор предназначен для распыления стандартных жидких лекарственных форм.

Применяйте только те медицинские растворы, которые прописаны Вашим врачом. Тип и продолжительность ингаляции должны быть определены в соответствии с рекомендаци ями врача.

Улучшенная система распыления OMRON C 1 позволяет значительно уменьшить диа метр частиц, что способствует более эффективному проникновению медицинского рас твора как в верхние, так и в нижние дыхательные пути. Вследствие того, что в загубнике и в крышке небулайзера имеются специальные клапаны вдоха и выдоха, Вы можете произ водить ингаляцию, не вынимая загубника изо рта, что позволяет более экономно расходо вать медицинский раствор и уменьшить время ингаляции. Кроме этого, данный ингалятор имеет низкий уровень шума. OMRON С1 удобен для использования как в домашних усло виях, так и в условиях больницы .

Методика выполнения процедуры Ингаляции проводят не ранее чем через 1,5 час после приема пищи, в спокойном состоянии больного, без затруднения его дыхания. При заболеваниях носоглотки во время ингаляции больной производит равномерный вдох и выдох. Правильное выполнение техники ингаляции имеет решающее значение для эффективности ингаляционной терапии, поскольку при всех типах бронхиальной обструкции место оседания медикамен тов смещается в сторону проксимальных отделов брон хиального дерева. Лишь медленный вдох (инспиратор ный поток около 30 л"мин" 1 ) при этом позволяет частицам аэрозоля достигнуть пораженных участков бронхи ального дерева. Чем быстрее пациент делает вдох, тем большая часть аэрозоля задерживается во рту, глотке и крупных дыхательных путях, а также хуже проникает в пораженные участки бронхиального дерева. Задержка дыхания на высоте вдоха также является значимым моментом для повышения депозиции аэрозоля в глубоких отделах дыхательных путей. Отсюда следуют рекомендации по дыхательному маневру в период инга ляции, которые обязательно должны быть доведены врачом до пациента при назначении процедуры.

При обструкции дыхательных путей частицы мелкодисперсного аэрозоля осаждаются путем инерционного удара в местах сужения и обильного выделения мокроты, не доходя до альвеол. Для повышения вероятности их осаждения в мелких дыхатель ных путях и альвеолах путем гравитации необходимо создать ламинарный поток их движения. Поэтому при обструктивных за болеваниях трахеи и бронхов больной должен делать медлен ный глубокий вдох, задерживать дыхание в конце вдоха и произ водить выдох через нос. Для по вышения проникающей способ ности аэрозолей перед ингаляци ей следует принимать средства, улучшающие бронхиальную проходимость (бронхо- дилятаторы), но не производить полоскание глотки растворами перманганата калия, перекиси водорода и борной кислоты. После ингаляции необходим отдых в течение 10-15 мин. В течение часа не рекомендуют прием пищи, разговоры и курение. При групповых ингаляциях больных располагают на расстоянии 75-120 см от аэрозольного генератора. Ингаляции электроаэрозолей производят через респираторную маску. При сухих ингаляциях распыляемый порошок лекарственного вещества смешивается с водяным паром и свободно проникает в мелкие бронхи.

При наружной аэрозольтерапии на кожу воздействуют мельчайшими брызгами воды, распыленными в специальном аппарате-вапоризаторе с расстояния 20-30 см.

Дозирование процедур. Осуществляют по степени дисперсности частиц (которую оп ределяют по величине давления, расходу воздуха и распыляемых растворов в ингалято рах), глубине вдоха, концентрации лекарственного вещества и длительности процедуры. Оптимальной считается концентрация 100-150 млрд. частиц аэрозоля за 10 мин. Продолжительность ежедневно проводимых воздействий 5-15 мин, курс лечения - 10-20 проце дур. Продолжительность проводимых через 3-4 дня процедур наружной аэрозольтерапии воздействий 20 мин (жирная кожа), 15 мин (нормальная) и 5-7 минут (сухая кожа), курс лечения - 10-20 процедур.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ИНГАЛЯЦИЙ

Ингаляции следует проводить в спокойном состоя нии, без сильного наклона туловища вперед, не отвлека ясь разговором или чтением. Одежда не должна стеснять шею и затруднять дыхание.

Ингаляции принимают не ранее чем через 1,0-1,5 ч после приема пищи или физического напряжения.

После ингаляций необходим отдых в течение 10-15 мин, а в холодное время года - 30-40 мин. Непосредственно после ингаляций не следует разговаривать, петь, курить, принимать пищу в течение часа.

При болезнях носа, околоносовых пазух вдох и выдох

следует делать через нос, без напряжения. При заболева

ниях глотки, гортани, трахеи, крупных бронхов после

вдоха необходимо задержать дыхание на 1-2 с, а затем

сделать максимальный выдох. Выдох лучше делать носом, особенно пациентам с заболеваниями околоносовых пазух,

поскольку во время выдоха часть воздуха с лекарствен

ным веществом из-за отрицательного давления в носу по

падает в пазухи.

При назначении ингаляций антибиотиков следует определить чувствительность к ним микрофлоры и со брать аллергоанамнез. Такие ингаляции лучше проводить в отдельном кабинете. Бронхолитики необходимо подби рать индивидуально на основании фармакологических проб.

Во время курса ингаляционной терапии ограничива ется прием жидкости, не рекомендуется курить, принимать соли тяжелых металлов, отхаркивающие средства, полоскать перед ингаляцией рот растворами перекиси во дорода, перманганата калия и борной кислоты.

При использовании для ингаляций нескольких ле карств необходимо учитывать их совместимость: физичес кую, химическую и фармакологическую. Несовместимые лекарства в одной ингаляции применяться не должны.

Важным условием успешной ингаляции является хо рошая проходимость дыхательных путей. Для ее улучшения применяют предварительные ингаляции бронхолитиков, дыхательную гимнастику, другие физиотерапевтиче ские методы.

Физико-химические параметры (рН, концентрация, температура) используемых для ингаляций растворов ле карств должны быть оптимальными или близкими к ним.

Ингаляционная терапия, в особенности при бронхоле гочных заболеваниях, должна быть этапной и дифференцированной. В частности, при хронических воспалитель ных заболеваниях легких она включает дренирование или восстановление бронхиальной проходимости, эндобронхи альное санирование, репарацию слизистой оболочки.

При комплексном применении физиотерапевтических процедур ингаляции проводятся после светолечения, эле ктротерапии. После паровых, тепловых и масляных инга ляций не следует делать местные и общие охлаждающие процедуры.

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К АЭРОЗОЛЬТЕРАПИИ

Аэрозольтерапия показана при острых, подострых и хронических воспалительных заболеваниях верхних ды хательных путей, бронхов и легких, профессиональных заболеваниях органов дыхания (для лечения и профилак тики), туберкулезе верхних дыхательных путей и легких, бронхиальной астме, острых и хронических заболеваниях среднего уха и околоносовых пазух, гриппе и других ост рых респираторных вирусных инфекциях, острых и хро нических заболеваниях полости рта, артериальной гипер тензии I и II степени, некоторых кожных заболеваниях, ожогах, трофических язвах.

Противопоказаниями являются спонтанный пневмоторакс, гигантские каверны в легких, распростра ненная и буллезная формы эмфиземы, бронхиальная аст ма с частыми приступами, легочно-сердечная недостаточ ность III степени, легочное кровотечение, артериальная гипертензия III степени, выраженный атеросклероз коро нарных и мозговых сосудов, заболевания внутреннего уха, туботит, вестибулярные расстройства, атрофический ри нит, эпилепсия, индивидуальная непереносимость ингали руемого лекарственного вещества.

ГАЛОТЕРАПИЯ

Галотерапия - лечебное использование аэрозоля поваренной соли (хлорида натрия). Такой аэрозоль способен проникать по дыхательным путям до уровня мелких бронхов и вызывать увеличение амплитуды движений ресничек мерцательного эпителия бронхов, активируя мукоцилиарный транспорт. За счет восстановления нормальной осмолярности секрета бронхов и бронхиол он уменьшает конвекционный поток и снижает секреторную функцию их слизистой. В результате у больных уменьшается одышка и количество хрипов в легких.

При диссоциации на поверхности бронхов микрокристаллы хлорида натрия изменяют концентрационный градиент и усиливают пассивный транспорт в эпителиальных клетках дыхательных путей, активируя мукоцилиарный механизм дренажной системы легких. Восстановление внутриклеточного рН приводит к индукции репаративно-регенеративных процессов в бронхиолах. Проникающие по межклеточным щелям в подслизистую оболоч ку дыхательных путей ионы натрия деполяризуют нейролемму расположенных здесь сво бодных нервных окончаний и вызывают уменьшение повышенного тонуса бронхов. В результате курса галотерапии существенно снижается степень аллергизации организма больных. В крови снижается содержание эозинофилов, циркулирующих иммунокомплек-сов и гамма-глобулинов. У больных бронхиальной астмой стимулируется иммунореактивная система.

Аппараты. Лечебные процедуры проводят в специально приспособленных помещени ях - галокамерах, рассчитанных на одновременное лечение 4-10 больных. Галокамера со стоит из двух смежных помещений - лечебного и операторской. Стены и потолок лечеб ного помещения таких камер покрыты плитами хлорида натрия. В лечебном помещении площадью 15-25 м", исходя из расчета 3-4 м" на одного пациента, в удобных креслах располагаются больные. Воздух в камеру проходит через галогенератор (АСА-01.3 и др.). Действующим фактором галотерапии является сухой высокодисперсный аэрозоль хлорида натрия (ГОСТ 13830-64 «Соль поваренная пищевая»), свыше 80% частиц которого имеют размеры менее 5 мкм. Счетная концентрация хлорида натрия произвольно изменяется от 0,5 до 10 мг-м" 3 .

В отдельном смежном помещении галокамеры - операторской - располагают галогенера тор АСА-01.3. В верхней части лицевой панели, аппарата находится окно (1) для забора воздуха, закрытое сеткой. В средней части лицевой панели расположена дверца (2) с ручкой (3), которая обеспечивает доступ в рабочую камеру. На нижней части лицевой панели расположены органы управления (4), индикации (5) и табло (6) для отображения информации. На задней стенке аппарата расположены: выходная труба, розетка для подключения сетевого кабеля, розетка для подключения внешних потребителей, розетка для подключения датчиков концентрации, температуры и влажности, автоматический выключатель сети.

Начальная установка характеристик микроклимата устанавливается оператором с пульта управления «АСА-01.3». Далее оптимальные параметры микроклимата в лечебном помещении контролируются при помощи датчиков непрерывного измерения массовой концентрации аэрозоля хлорида натрия, температуры и относительной влажности воздуха, встроенных в аппарат «АСА-01.3». Входящий в состав галогенератора датчики поддержи вает указанные параметры лечебной среды на заданном уровне.

Галогенератор АСА-01.3

1.Открыть дверцу рабочей ка меры галогенератора, поднять трубу каме ры измельчения, отдать накидную гайку. 2.Подготовить 50 ± 5 г препарата хлорида натрия (соль поваренная пищевая, ГОСТ 13830), содержащего не менее 90% хлори да натрия, частиц до 0,8 мм - не менее 80%, и засыпать его в нижнюю чашку. 3.Установить на место верхнюю чашку, трубу и плотно притянуть ее к нижней чашке с помощью накидной гайки.

4. Закрыть дверцу камеры измельчения. 5. Установить автоматический выключатель на задней стенке аппарата в положение «1», кнопка «Авт./Ручн.» должна быть включена. При этом загорятся индикаторы рядом с кнопками «Сеть», «Авт./Ручн.» 6. Выключить кнопку «Авт./Ручн.», после чего загорятся индикаторы рядом с кнопками «Освещение», «Вентиляция», «Время». На табло появится сообщение «20» с мигающей точкой (индикация времени вентиляции лечебного помещения в мин). 7. По истечении времени вентиляции (через 20 мин) погаснет индикатор рядом с кнопкой «Вентиляция» и загорится индикатор рядом с кнопкой «Концентрация», на табло появится сообщение «0,0» (концентрация аэрозоля в лечебном помещении). 8. После проведения указанных манипуляций галогенератор готов к работе по 1-му режиму.

Для изменения режима: 1. Нажать кнопки «Ввод» и «Концентрация». При этом заго рится индикатор слева от кнопки. 2. С помощью кнопок «>» и «<» установить на табло необходимый режим. 3. Нажать кнопку «Время» и установить длительность процедуры. 4. Нажать кнопку «Температура», установить значение температуры. 5. Нажать кнопку «Влажность», установить значение влажности. 6. Нажать кнопку «Пуск»: После окончания процедуры загораются индикаторы «Освещение», «Вентиляция» и «Время». На табло появятся сообщение «25» и мигающая точка в правом нижнем углу табло.

Галоингалятор «ГИСА-01»

Аэродисперсная среда сухого аэрозоля образуется в плотно закрытой руками (2) верхней камере галоингалятора (1) и подается к пациенту через трубку (4), соединенную с загуб ником с клапанами вдоха и выдоха или лицевой маской. В нижней части корпуса (5) галоингалятора на ножках (6) расположены: электропривод узла измельчения (3), микрокомпрессор, микрокомпрессорный блок, управляющий режимами работы аппарата, устройство индикации режимов работы и органы управления, кнопки «Режим» (7), «Время» (8), «Пуск/Стоп» (9) и индикационное табло (10). Ингалятор Галонеб способен обеспечить два режима производительности галоаэрозоля: 1-й режим - 0,4-0,6 мг"мин" 1 и 2-й режим -0,8-1,2 мгмин" и три временных режима ингаляции (5, 10 и 15 мин). Лечебная среда, генерируемая таким ингалятором, содержит преимущественно (до 80%) респира-бельную (1-5 мкм) фракцию сухого солевого аэрозоля.

Снять крышку съемного стакана, засыпать 15 г препарата хлорида натрия в углубление основания, закрыть откидную крыш ку и затянуть ее винтами.

Подсоединить вилку и подключить аппарат к сети.

Включить переключатель «Сеть» на задней стенке ингалятора.

Кнопкой «Время» ус тановить продолжительность процедуры.

Кнопкой «Режим» - выбранный режим рабо ты.

Подсоединить к штуцеру гофрированную трубку с загубником и клапанами.

На жать кнопку «Пуск» для проведения ингаляции.

После прекращения ингаляции выклю чить питание ингалятора и установить выключатель в положение «0».

Методика. Процедуры в галокамерах проводят сидя в удобных креслах. Одежда боль ных не должна стеснять дыхательные пути, чтобы обеспечивать свободный вдох и выдох. В зависимости от степени нарушения бронхиальной проходимости используют 4 режима галотерапии с концентрацией аэрозоля, соответственно, 0,5-1, 1-3, 3-5 и 7-9 мг*м. Первый режим используют у больных эмфиземой, бронхиальной астмой атопической формы, второй - при хронических неспецифических заболеваниях легких со сниженным объемом форсированного выдоха до 60% от должного, третий - более 60% от должного, а четвертый - при бронхоэктатической болезни и муковисцидозе.

Важным условием эффективности галоингаляционной терапии является точное соблюдение пациентами правил дыхательного маневра - медленные и спокойные ды хательные движения.

Поток создаваемого такими галогенераторами сухого аэрозоля хлорида натрия - 0,25-0,7 мг - мин, температура воздуха в галобоксе - 20-22 °С, а относительная влажность 40- 70%. Стерилизацию воздуха в галобоксе осуществляют при помощи коротковолнового ультрафиолетового излучения. Использование индивидуальных галобоксов позволяет су щественно упростить методику галотерапии и снизить риск присоединения суперинфек ции у больных с заболеваниями легких.

Дозирование процедур. Проводят по счетной концентрации аэрозоля, производительности галогенератора и продолжительности лечебного воздействия. Продолжи тельность ежедневно проводимых воздействий составляет 15-30 мин, курс лечения - 12-25 процедур.

Техника выполнения процедур. Перед началом процедуры пациент регистрируется у оператора, затем поверх своей одежды на девает выдаваемый ему халат, колпак и ба хилы. Пациентам запрещают использовать косметические средства, особенно имеющие запах. Одежда используется пациентом в течение всего курса лечения и обрабатывает ся обычным способом.

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ГАЛОТЕРАПИИ

Показаниями для галотерапии являются хрониче ские неспецифические заболевания легких, пневмония в фазе реконвалесценции, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма, патология ЛОР-органов, кожные бо лезни (экзема, атопический и аллергический дерматит, гнездная алопеция). В качестве профилактических мероприятий галотерапия назначается лицам, наиболее угро жаемым по развитию хронической бронхолегочнои пато логии, а также при поллинозах.

Противопоказания: острые воспалительные забо левания бронхов и легких, тяжелая бронхиальная астма с частыми приступами, выраженная эмфизема легких, ле гочно-сердечная недостаточность III степени, заболевания почек в стадии декомпенсации.

АЭРОФИТОТЕРАПИЯ

Под аэрофитотерапией понимают лечебно-профилак тическое использование воздуха, насыщенного ароматиче скими веществами (эфирными маслами) растений. Инте рес к этому направлению ингаляционной терапии обуслов лен, прежде всего, огромным спектром биологической активности эфирных масел. Они обладают антибактериаль ным, противовоспалительным, анальгетическим, седатив ным, спазмолитическим, десенсибилизирующим действи ем. Выраженность этих факторов у эфирных масел из раз личных растений далеко не одинаковая, что оп ределяет дифференцированный подход к их использова нию. Кроме того, ароматические вещества, возбуждая обо нятельные рецепторы, ведут к возникновению афферент ной импульсации, которая модулирует нервную высшую деятельность и вегетативную регуляцию висцеральных функций. В результате вдыхания летучих ароматических веществ изменяется тонус подкорковых центров головно го мозга, реактивность организма и психоэмоциональное состояние человека, снимается усталость, повышается ра ботоспособность, улучшается сон.

Для проведения процедур используют фитогенераторы (АФ-01, АГЭД-01 и др.), которые позволяют в фитоаэрари ях создавать природные концентрации летучих ароматиче ских веществ (от 0,1 до 1,5 мг/м 3 ). В этих аппаратах про исходит принудительное испарение летучих компонентов эфирных масел без их нагрева. Процедуры обычно прово дят через 1-2 ч после приема пищи. Продолжительность процедур - 30-40 мин, на курс - 15-20 процедур.

Для процедур можно использовать одно эфирное масло или композиции. Композиции эфирных масел можно со здавать как путем последовательного насыщения ими воз духа, так и одновременным использованием нескольких эфирных масел.

В летнее время аэрофитотерапия может проводиться в естественных условиях - в парковых зонах, засаженных эфирно-масляничными растениями.

Аэрофитотерапию в основном применяют при ост рых и хронических заболеваниях органов дыхания - бронхите, пневмонии, бронхиальной астме, бронхоэктати ческой болезни. Она показана при первичной профилакти ке хронических неспецифических заболеваний легких ли цам, страдающим частыми острыми респираторными за болеваниями, гриппом, повторными острыми бронхитами или пневмониями, хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей.

Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к запахам, выраженная дыхательная или сердечная недостаточность.

Обработка масок, мундштуков при ингаляционной терапии.

Дезинфекция – важнейшее звено санитарно-гигиенической и противоэпидемической работы.

Дезинфекции (обеззараживанию) должны подвергнуться все изделия медицинского назначения после использования, независимо от того, подлежат они последующей стерилизации или нет.

Дезинфекцию изделий проводят:

Притиранием ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства.

Погружением в раствор дезинфицирующего средства.

Для изделий и их частей, не соприкасающихся непосредственно с пациентом, используют метод 2-х кратного протирания салфеткой из бязи или марли.

Условия проведения дезинфекции изделий методом погружения в дезинфицирующий раствор:

Применяют специальные контейнеры

Разъемные изделия дезинфицируют в лабораторном виде

Каналы и полости заполняют дезинфицирующим раствором

Для дезинфекции изделий применяют дезинфицирующие средства из следующих химических групп:

галоидсодержащие (хлорсодержащие) препараты

кислородсодержащие препараты

альдегидсодержащие препараты

поверхностно-активные вещества

спиртосодержащие препараты

Химический метод изделий основан на применении растворов

химических средств .

По окончании дезинфекционной выдержки изделия:

промывают проточной водой

оставшиеся загрязнения тщательно отмывают с помощью механических средств (ерши, щетки, салфетки марлевые и базевые)

После окончания дезинфекции изделия:

используют по назначению

подвергаю предстерилизационной очистке и стерилизации (при наличии показании)

Методы дезинфекции изделий:

физический (кипячений, водяной пар под избыточным давлением, сухой горячий воздух)

химический (использование растворов химических средств)

Выбор методы зависит от особенностей изделия и его назначения.

Дезинфекцию изделия с использованием физического метода выполняют:

способом кипячения

паровым метолом (в паровом стерилизаторе-автоклаве)

воздушным методом (в воздушном стерилизаторе)

Особенности физического метода дезинфекции изделий:

надежность

экологическая чистота

безопасность для персонала

Дезинфекции способом кипячения подвергаются изделия из:

стекла

метолов

резины

Паровым методом дезинфицируют изделия из:

стекла

металлов

резины

латекса

термостойких полимерных материалов

Особенности проведения дезинфекции изделий паровым методом:

предварительная очистка изделий не требуется

изделия складывают в стерилизационные коробки

стерилизационные коробки помещают в паровой стерилизатор

Воздушным методом дезинфицируют изделия из:

стекла

металлов

силиконовой резины

Особенности проведения дезинфекции воздушным методом:

изделия дезинфицируют без упаковки

подвергают изделия, не загрязненные органическими веществами

Предстерилизационная очистка

Вторым этапом обработки инструментов является предстерилизационная очистка. Она проводится после дезинфекции и отмывки инструментов от дезинфектантов.

Предстерилизационной очистке должны подвергаться все изделия медицинского назначения перед их стерилизацией с целью удаления белковых, жировых, механических загрязнений и остаточных количеств лекарственных препаратов и др.

Все новые инструменты, еще не применявшиеся для работы с пациентами, должны пройти предстерилизационную очистку с целью удаления промышленной смазки и механических загрязнений.

Предстерилизационную очистку осуществляют как ручным, так и механизированным способами (с применением моечных машин, установок).

Предстерилизационную очистку проводят с применением:

моющих растворов

питьевой соды

ультразвука

Предстерилизационная очистка (ручной способ)

Процесс при проведения очистки

Режим очистки

Применяемое оборудование

Температуры С

Время выдержки, мин

Номи

Наль

ное

значение

Предель

ное отклоне

ние

Номинальное значение

Предель

ное отклоне

ние

Замачивание в моющем растворе при полном погружении изделия при применении моющего средства «Биолот»

40

+5

15,0

1,0

Бачок, ванна, раковина

То же при применении моющего средства «Прогресс», «Астра», «Лотос», «Лотос-автомат», «Айна», «Маричка», «Зифа», «Луч».

50

+5

15,0

+1,0

То же

Мойка каждого изделия в моющем растворе при помощи ерша и ватно-марлевого тампона

0,5

+0,1

- при применении моющего средства «Биолот», «Зифа», «Луч».

- при применении моющего средства «Маричка», «Прогресс».

3,0

Ванна, раковина с устройством для струйной подачи воды

5,0

+1,0

То же

Ополаскивание проточной водой:

- при применении средств «Астра», «Лотос», «Айна», «Лотос-автомат».

10,0

Ополаскивание дистиллированной водой

0,5

+0,1

Бак, ванна

Сушка горячим воздухом

85

+2

-10

До полного исчезновения влаги

Сушильный шкаф

Примечание:

Температура раствора в процессе мойки не поддерживается.

Моющий раствор перекиси водорода с синтетическим моющими средствами, в том числе «Лотос», «Лотос-автомат», с ингибитором коррозии можно использовать в течении суток с момента изготовления, если цвет раствора не изменился. Неизменный раствор можно подогревать до 6 раз, в процессе подогрева концентрация перекиси водорода существенно не изменяется.

Раствор моющего средства «Зифа», «Луч», используется в течении 6 часов, подогревается 2 раза, если не изменен цвет раствора.

Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают на наличие крови путем постановки азапирамовой пробы, на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющего вещества – путем фенолфталеиновой пробы, наличие жировых загрязнений - путем пробы с суданом.

Контролю подвергают не менее 1% от одновременно обработанных изделий одного наименования, но не менее 3 единиц.

Методы и средства стерилизации

Третьим этапом обработки изделий медицинского назначения является стерилизация.

Методы:

Термический метод (паровые, воздушные, глассперленовые стерилизаторы).

Химический метод (газовые стерилизаторы, растворы химических средств).

Радиационный метод (установки с радиоактивным источником излучения для промышленной стерилизации изделий однократно применения).

В практике работы лечебных учреждений наиболее широкое распространение получил термический метод стерилизации с использованием насыщенного пара и сухого горячего воздуха (паровой и воздушный стерилизаторы).

Преимущества термического метода стерилизации являются надежность, удобство и оперативность работы персонала, возможность использования разных видов упаковок с целью удлинения сроков сохранения стерильности изделий, отсутствие необходимости удаления остатков химических средств с изделий и т.п.

Режимы паровой стерилизации.

ат. -120С – 45 мин.

ат. -132С – 20 мин.

Эффективность стерилизации в паровом стерилизаторе зависит от многих факторов, в т.ч. от правильного выбора упаковки, соблюдение правил загрузки для свободного прохождения пара и плотности загрузки коробок.

Воздушный метод стерилизации

Стерилизацию проводят в упаковке из бумаги мешочной непропитанной, бумаги мешочной влагопрочной, бумаги упаковочной высокопрочной, бумаге двухслойной крепированной, могут храниться 20 суток. Изделия, простерилизованные без упаковки, должны быть использованы непосредственно после стерилизации.

Режимы воздушной стерилизации

180С – 1 час

160С – 2,5 часа

Эффективность воздушной стерилизации зависит от равномерного распределения горячего воздуха в стерилизационной камере, что достигается правильной загрузкой аппарата. Изделия, подлежащие стерилизации, загружают в количестве, допускающем свободную подачу воздуха к стерилизуемому предмету.

Изделия необходимо укладывать горизонтально поперек пазов кассет, полок, равномерно их распределяя.

Не допускается перекрывать продувочные окна и решетку вентиляции.

Большие предметы следует класть на верхнюю металлическую решетку, чтобы они не препятствовали потоку горячего воздуха.

При загрузке необходимо следить за тем, чтобы стерилизуемые изделия не попадали в зону крыльчатки.

Во время стерилизации воздушным методом металлических инструментов без упаковки их располагают так, чтобы они не касались друг друга.

Загрузку и выгрузку из воздушных стерилизаторов желательно производить при температуре в камере 40-50С. Отчет времени стерилизации следует производить с момента достижения температуры стерилизации (180 или 160 градусов), в зависимости от избранного режима.

Контроль работы стерилизационной аппаратуры.

Паровые, воздушные стерилизаторы, используемые для стерилизации изделий медицинского назначения, подлежат контролю. Контроль позволяет выявлять несоответствие параметров режимов стерилизации, вызванное техническими неисправностями аппаратов и нарушением технологии проведения стерилизации.

Самоконтроль работы аппаратов проводит персонал ЛПУ физическим и химическим методами при каждой загрузке стерилизатора.

Физический метод контроля работы стерилизаторов осуществляют с помощью средств измерения температуры (термометр, термометр-максимальный, индикаторные устройства на панели аппарата), давления (мановакуометр) и времени (секундомер, часы, таймер на панели).

Химический метод контроля предназначен для оперативного контроля одного или совокупности параметров режимов работы паровых, воздушных стерилизаторов с помощью термохимических индикаторов.

Термохимический индикатор представляет собой полосу бумаги, на которую нанесена термоиндикаторная краска.

Термохимические индикаторы предназначены для оперативного контроля одного (температура) или совокупности параметров режима работы:

- для парового стерилизатора – температура, наличие остаточного воздуха, присудствие водяного насыщенного пара под избыточным давлением;

- для воздушного стерилизатора – температура и время стерилизации.

Для контроля работы стерилизаторов можно использовать термохимические индикаторы: ИС-120, ИС-132, ИС-160, ИС-180 фирмы «Винар» (Россия).

По окончании стерилизации визуально определяют изменения цвета термохимического индикатора и сравнивают с эталоном для данной партии индикаторов. При неудовлетворительном результате контроля изменение цвета термохимических индикаторов до заданного отсутствует, т.е. параметры режима стерилизации не соблюдены.

При обнаружении неудовлетворительных результатов контроля в процессе стерилизационного цикла и после его окончания загрузку считают непростерилизованной!

Тесты1

Глубина проникновения аэрозолей зависит от:

Вкуса, запаха аэрозолей

Величины аэрозольных частиц

Скорости их движения

2

Чем выше скорость аэрозольных частиц, тем:

Меньше глубина их проникновения

3

Чем меньше величена аэрозольных частиц, тем:

Меньше они проникают в дыхательные пути

Глубже они проникают в дыхательные пути

4

Показания к ингаляционной терапии:

Эмфизема легких

Вирусные инфекции

Заболевания дыхательных путей

Заболевания ЛОР-органов

Туберкулез дыхательных путей

5

Противопоказания к ингаляционной терапии:

Туберкулез дыхательных путей

Гигантские каверны в легких

Гипертоническая болезнь III стадии

Легочно-сердечная недостаточность III степени

Массивное легочное кровотечение

Пневмоторакс

6

По "Правилам" на ингаляторий положена площадь:

10 кв. метров

6 кв. метров

12 кв. метров

7

Пути применения аэрозоля в медицине:

Внутритканевой

Внутрилегочный

На воздух, предметы, насекомых

На поверхность ран, ожогов

8

Оптимальная температура аэрозоля:

25-28 градуса С

30-32 градуса С

40-42 градуса С

37-38 градуса С

9

При заболеваниях бронхов и легких используются:

Аэрозоли низкой дисперсности

10

При заболевании носоглотки, гортани и трахеи используются:

Аэрозоли высокой и средней дисперсности

Аэрозоли низкой дисперсности

11

Более выраженное местное и общее действие оказывают:

Электроэрозоли с положительным знаком

Электроаэрозоли с отрицательным знаком

12

Оптимальная концентрация аэрозолей:

5% - 10% растворы

0.5% - 5% растворы

13

Виды ингаляций:

Струевые

Влажные

Масляные

Паровые

Тепловлажные

14

На производстве с большим количеством пыли в воздухе назначают:

Ингаляция порошков

Масляные ингаляции

Щелочные ингаляции

15

На производстве, где контактируют с тяжелыми металлами, назначают:

Ингаляции порошков

Щелочные ингаляции

Масляные ингаляции

16

Механизм лечебного действия ингаляций:

Информационное

Болеутоляющее

Бронхолитическое

Противовоспалительное

17

Глубина проникновения аэрозольных частиц зависит:

От концентрации аэрозолей

От величины аэрозольных частиц

От скорости их движения

18

Аэрозоли - это:

Частицы, которые находятся в растворенном состоянии в жидкости

Частицы, которые находятся во взвешенном состоянии в жидкости или газе

19

Выберите аппараты для получения электроаэрозолей:

Вулкан

УИ - 2

Аэрозоль - У - 1

Электрозоль - 1

20

Продолжительность ингаляций:

1-3 минуты

20-30 минут

5-10 минут

10-15 минут

21

Ингаляционные аппараты выполнены:

По 1 классу электробезопасности

По 2 классу электробезопасности

22

К ингаляторам относятся аппараты:

Волна - 2

Искра - 1

Ромашка

Вулкан

ПАИ - 2

23

К ультразвуковым ингаляторам относятся:

Аэрозоль - П - 1

Портативный аэрозольный ингалятор - 1

Вулкан

Муссон

Туман

24

Мундштуки при аэрозольтерапии обрабатываются:

Кипячением

Спиртом

По ОСТу 42-21-2-85

25

Детям аэрозольтерапия назначается:

С месячного возраста

С шести месяцев

С рождения

26

Детям групповые ингаляции:

Не назначаются

Назначаются

27

При нарушении бронхиальной проходимости назначают:

Ингаляции порошков

Масляные ингаляции

Тепловлажные ингаляции

1

Аэрозоли, определение, их физическая характеристика.

2

Генераторы аэрозолей и электроаэрозолей.

3

Противопоказания к применению аэрозолей.

4

Механизм действия аэрозолей.

5

Лечебное действие аэрозолей.

6

Дозирование аэрозолей.

7

Виды ингаляций.

8

Показания к тепловлажным ингаляциям.

9

Показания к масляным ингаляциям.

10

Техника безопасности при работе с генераторами аэрозолей.

11

Обработка масок, мундштуков, после отпуска ингаляций.

12

Правила приема ингаляций.

13

Галатерапия, характеристика сухих аэрозолей.

14

Основные показания и противопоказания к галатерапии.

15

Спелеотерапия, основные показания и противопоказания.

16

Особенности применения аэрозольтерапии у детей.

17

Характеристика лекарственных веществ, используемых для ингаляций.

18

Электроаэрозоли, определение, отличие от простых аэрозолей.

Боголюбов В.М. Общая физиотерапия: Учеб.-3-е изд., перераб. / В.М.Боголюбов, Г.Н.Пономаренко.-М., СПб.:ООО СЛП,1998.-480с.-(Учеб. лит. Для студентов высш. мед. учеб. заведений)

Справочник по физиотерапии / Под ред. В.Г.Ясногородского.-М:Медицина,1992.-511с.

Техника и методики физиотерапевтических процедур: Справочник / Под ред. В.М.Боголюбова.-2-е изд., перераб.-Тверь:Губерн. медицина,2015.-463с.

Улащик В.С. Общая физиотерапия: Учеб. для студентов мед. вузов / В.С.Улащик, И.В.Лукомский.-Минск:Интерпрессервис; Кн. Дом,2003.-512с.

. Медицинская реабилитация [Текст] . В 3 т. Т. 1. / под ред. В. М. Боголюбова. - М. : [б. и.],2007. - 678 с.

В настоящее время существует множество способов лечения различных заболеваний, в том числе, например, и всевозможных недугов легких. Одним из них является метод ингаляции, иначе говоря - ингаляционной терапии. В чем его специфика, и как правильно проводить лечение с помощью ингаляций?

Что такое ингаляция

Слово "ингаляция" пришло в нашу речь из латинского языка, в переводе с которого оно обозначает "вдыхать". Этот перевод очень точно отражает сущность всей процедуры. Она заключается в том, чтобы вдыхать с помощью специальных приспособлений лекарственные вещества (как в лечебных, так и в профилактических целях). Впрочем, нужно оговориться сразу: ингаляционная терапия может осуществляться не только через приборы, но и натуральным, естественным образом - при вдыхании, например, морского воздуха.

При получении ингаляций через приборы лекарственные вещества, попадающие в организм, усваиваются быстрее и лучше, чем если бы это происходило каким-либо другим образом. Данный считается, кроме того, наиболее безопасным для всех категорий населения. Однако к этому вопросу мы еще вернемся позже, а пока стоит обсудить виды ингаляционной терапии - их тоже немало.

Виды ингаляций

Существует всего пять видов ингаляции. Это паровые - наиболее распространенные ингаляции, а также сухие, тепловлажные, аэрозольные и масляные. Немного подробнее расскажем про каждый из этих видов.

Паровые ингаляции

Этот вид ингаляций считается наиболее распространенным. Многие знакомы с ним с самого детства, потому что он наиболее прост в употреблении. Для него не обязательны специальные приспособления, можно дышать таким образом не только с помощью ингаляторов, но и народными методами - например, над картошкой или над чайником. Суть в том, чтобы вдыхать горячий пар, в который, если процедура происходит с помощью прибора, добавляются еще и специальные лекарственные средства. Пар прогревает наши носовые ходы, горло, трахею - в общем, органы дыхательной системы, разжижая мокроту в них. Подобный вид ингаляций хорошо помогает при всевозможных простудных заболеваниях таких, как ринит, фарингит и тому подобные.

Для паровых ингаляций не обязательны лекарственные препараты, но кое-что добавлять в пар все-таки можно и даже рекомендуется: листья эвкалипта, хмеля, ромашки, зверобоя. Некоторые добавляют соду, но тогда важно, чтобы пар не был слишком горячим - иначе он оставит ожог.

Сухие ингаляции

К видам ингаляционной терапии относится и сухая ингаляция. Это вдыхание лекарств в виде порошка через специальные распылители. Именно подобный вид ингаляций применяется, в том числе и при бронхиальной астме.

Тепловлажные ингаляции

Этот вид ингаляций преимущественно делается не в домашних условиях, а в клинике, поскольку для его проведения необходим компрессор - это вдыхание влажного воздуха температурой приблизительно в сорок градусов. Однако существуют специальные переносные аппараты для ингаляционной терапии, с их помощью возможно осуществление данной процедуры самостоятельно. Влажные ингаляции обыкновенно делаются с простой минералкой и направлены на ликвидацию мокроты.

Аэрозольные ингаляции

К методам ингаляционной терапии относятся и аэрозольные ингаляции. Это распыление лекарства в форме аэрозоля с помощью небулайзера или специального баллончика. Подобный способ позволяет частицам лекарственного вещества проникнуть максимально глубоко к более "отдаленным" органам дыхания.

Масляные ингаляции

Для проведения процедуры такого рода ингалятор требуется обязательно. В него наливается горячее растительное масло, которое и отправляется затем к поврежденным органам дыхания больного. Оно снимает воспаление и, образуя защитную пленку на слизистой, препятствует ее раздражению. Важный момент: масло не может взаимодействовать с пылью, подобный синтез лишь усугубит ситуацию. Поэтому стоит учитывать это тем людям, кто работает в очень загрязненных помещениях.

Показания и противопоказания к ингаляционной терапии

Любое лечение должно быть назначено доктором. Для каждой процедуры существуют свои показания и противопоказания. Ингаляционная терапия не является исключением. Обо всех случаях, когда процедура разрешена или запрещена, необходимо знать каждому, кто хоть раз задумывался о ее проведении. Начнем изучать эти вещи, пожалуй, с противопоказаний.

Первое и главное: подобную терапию ни в коем случае нельзя проводить при повышенной температуре. Таковой считается отметка в 37,5 - и выше. При этом неважно, каким именно видом ингаляций и каким способом больной желает воспользоваться. Любые виды ингаляционной терапии запрещены также при:

- инфаркте миокарда и разных заболеваниях сердца;

- при кровотечениях из носа;

- легочной недостаточности и кровотечениях;

- инсульте;

- аллергии.

- паровая ингаляция невозможна при плеврите;

- масляную нельзя делать при аллергии на масла, гипертонии второй и третьей стадий, атеросклерозе (в последнем случае запрещена и сухая методика ингаляционной терапии);

- при слабых сосудах;

- тепловлажную ингаляцию нельзя делать при наличии аритмии или сердечной недостаточности, а также в том случае, если был перенесен инсульт или инфаркт (и с тех пор прошло менее восьми месяцев);

- наконец, аэрозольный вид ингаляций не разрешается людям, имеющим проблемы с сердцем, легочную недостаточность или страдающим от гипертонического криза.

Как видим, противопоказаний хватает. Однако показаний к ингаляционной терапии все же не в пример больше:

- Все вирусные простудные заболевания (такие как ОРВИ, грипп, ринит и тому подобное, в том числе их осложнения).

- Бронхит (как острый, так и хронический).

- Пневмония.

- Бронхиальная астма.

- Муковисцидоз.

- Туберкулез.

- Грибок дыхательных путей.

- ВИЧ-инфекции.

- Также проведение ингаляционной терапии показано для профилактики послеоперационных состояний.

И это далеко не все ситуации, когда ингаляции будут полезны организму!

Особенности процедуры

Цель ингаляционной терапии - воздействие на слизистую оболочку Оно имеет положительный результат по нескольким причинам. Так, с помощью ингаляций подобным образом снимаются отек и воспаление, уходят прочь мокрота и слизь. В случае кашля проходят спазмы, а слизистая оболочка увлажняется в обязательном порядке - вне зависимости от того, какую болезнь устраняют. Кроме того, ингаляции являются местной терапией; некоторые называют их "бабушкиным средством". Подобные особенности ингаляционной терапии позволяют успешно применять ее для лечения дыхательной системы как в домашних, так и в больничных условиях вот уже много лет.

Правила проведения процедуры

Существуют особые правила для проведения ингаляционной терапии - вне зависимости от того, с помощью каких методов или каких методик и способов ингаляция будет проводиться. Эти правила требуется выполнять неукоснительно для того, чтобы получить наиболее эффективный результат.

Возможно и такое, что у лечащего врача появятся дополнительные требования к осуществлению процедуры. В этом случае, разумеется, необходимо полностью подчиняться его предписаниям.

Итак, первым и самым важным требованием является проведение ингаляционной терапии не раньше чем через полтора, а то и два часа после приема пищи. При этом после самой процедуры ни есть, ни пить нельзя еще в течение часа. Также на этот промежуток следует воздержаться от курения, пения и выхода на холодный воздух.

Еще одно правило, которого также следует придерживаться, это подбор удобной одежды и удобной позы. В течение процедуры ничего не должно мешать и стеснять - ни движения, ни горло, ни рук, ни груди. Сидеть также должно быть комфортно.

Как правило, стандартный курс лечения должен составлять не менее пяти дней - а лучше все десять. Тогда эффект будет максимальным. Если пациент - взрослый человек, ему нужно делать две-три процедуры в день, если это ребенок, ему хватит и одной. Ингаляционная терапия у детей проводится минуты по три-четыре. Взрослым следует ее проводить чуть дольше - по пять-семь. Если лечение проводится с целью ликвидировать ринит или любое другое заболевание носа и/или околоносовых пазух (неважно, какой метод ингаляционной терапии при этом используется), вдыхать нужно через нос, а выдыхать через рот. Если лечится больное горло и/или кашель, то все происходит с точностью до наоборот. Кстати, это логично, но все-таки следует уточнить: любые ингаляции проводятся либо через нос, либо через рот - в зависимости от того, какое заболевание требуется устранить. Вдохи и выдохи должны быть легкими, без напряжения. Ингаляция является простой процедурой, однако требует предельной внимательности и максимальной сосредоточенности, а потому не следует отвлекаться ни на какие посторонние вещи, в том числе и на разговоры.

Способы ингаляций

Существует несколько способов проведения данной процедуры. Не будем вспоминать здесь про народные методы типа картошки, чайника и всего остального, поговорим исключительно про аппараты для ингаляционной терапии. Это, во-первых, компрессор - применяется в больничных условиях. Во-вторых, небулайзер; кроме того, специальные аэрозоли и ингаляторы, а также аппарат для ИВЛ. Также некоторые рассматривают как способ ингаляционной терапии курение благовоний.

Небулайзер является наиболее популярным аппаратом, а потому рассмотрим его немного более подробно.

Небулайзер

Что такое небулайзер? Что такого особенного в нем, отличающего его от обычного ингалятора?

Слово "небулайзер" имеет корни в латыни и на наш язык переводится с него как "облако". В этом вся суть устройства небулайзера - он является аппаратом для ингаляций, который лекарство в жидком виде преобразует в облако. Это тот же самый ингалятор, но с одним-единственным отличием - он более узкого действия, то есть позволяет лекарству попасть точно на тот участок, на который необходимо тогда, как спектр распыления у ингалятора обычного более широк. Тем не менее, по большому счету, от ингалятора (который с латинского переводится как "вдыхать") небулайзер мало чем отличается, а потому многие производители и продавцы даже на упаковках/этикетках пишут, что данный товар является "ингалятором/ небулайзером". К небулайзерам нельзя отнести лишь паровой ингалятор, все остальные вправе называться хоть так, хоть эдак.

Небулайзеры есть статичные, они располагаются в больницах, но, кроме того, существуют и переносные аппараты для ингаляционной терапии. Такими пользуются астматики, ведь именно небулайзер выручает их при начинающихся приступах. Таким образом, этот аппарат используется для ингаляционной а также для лечения респираторно-вирусных заболеваний и муковисцитоза.

Распылять лекарство из небулайзера к пациенту можно двумя способами - либо через маску, либо через дыхательную трубку. Чаще используется последняя.

При ингаляционной терапии небулайзером есть свои определенные требования к тому, как эта процедура должна происходить. Они заключаются в следующем:

- Процедура делается только сидя, наклоняться вперед нельзя.

- Перед ней нельзя пить отхаркивающие препараты.

- Необходимо следить за тем, чтобы лекарство не попадало в глаза.

- Нельзя проводить процедуру дольше пятнадцати минут.

- Маска (если используется именно она) должна плотно прилегать к лицу.

- Растворять лекарство можно только в физрастворе.

- Перед выдохом следует задержать дыхание на пару секунд.

- По окончании процедуры камеру прибора нужно тщательно вымыть в чистой воде и просушить.

Ингаляции при различных заболеваниях

Как уже неоднократно упоминалось, спектр действия ингаляционных препаратов и самих приборов для ингаляций очень широк, пользоваться ими можно для устранения самых разных заболеваний дыхательной системы. Ниже расскажем про особенности лечения при некоторых недугах.

Ингаляции при астме

Для тех, кто не в курсе, поясним: астмой - или бронхиальной астмой - называется такое тяжелейшее заболевание, при котором бронхи находятся в стадии хронического воспаления. И любой контакт с аллергическими веществами либо малейшая стрессовая ситуация может вызвать приступ удушья. Если его моментально не купировать, он может привести даже к смерти больного. Именно поэтому каждому человеку, страдающему от данного недуга, так важно иметь при себе какой-либо вид карманного ингалятора. Выше мы уже выяснили, что при астме можно воспользоваться небулайзером. Но какие еще допустимо применять при ингаляционной терапии ингаляторов? Во-первых, спейсер. Данный аппарат оснащен специальными клапанами, позволяющими регулировать поступление лекарств в организм больного - это происходит только при вдохе. Подобный прибор очень удобен для лечения маленьких деток, однако его компактность оставляет желать лучшего: он достаточно объемный. Поэтому спейсер не всегда удобен для переноски.

Еще один вид - аэрозоль с дозатором, благодаря чему лекарство поступает в организм определенными дозами. Его плюсами являются надежность в работе и сравнительно невысокая цена. Также есть дозированные порошковые ингаляторы, которые распыляют порошок, а не жидкое лекарство. Они тоже довольно надежны и эффективны, но стоят не в пример больше.

Следующим видом ингаляторов является автоингалятор, который автоматически осуществляет подачу лекарства. Таким образом, выбор аппаратов для астматиков довольно широк, и каждый может найти такой прибор, который устроил бы его по всем характеристикам - несмотря на то, что специалисты в основном рекомендуют пользоваться все-таки именно небулайзером.

Теперь коротко остановимся на достоинствах ингаляционной терапии в лечении бронхиальной астмы. Они очевидны, однако назвать их все же стоит. В первую очередь, неоспоримым достоинством ингаляций является тот факт, что лекарство попадает максимально быстро в пораженный орган - то есть в бронхи, и при этом все необходимые вещества концентрируются как раз в нужной области, а не расползаются по организму. Третьим плюсом ингаляций является то, что при таком воздействии лекарство наиболее длительное время оказывает лечебный эффект на организм.

Выше речь шла исключительно об ингаляционной терапии с помощью специальных аппаратов, однако ведь данную процедуру возможно осуществлять и народными методами, в том числе и при бронхиальной астме. Однако здесь стоит обратить внимание на некоторые важные аспекты: так, нельзя использовать паровые «народные» ингаляции при самом начале приступа - они не смогут купировать удушье, а только приведут к ухудшению состояния. Кроме того, паровые ингаляции народными средствами запрещено делать детям до семилетнего возраста.

Кстати, о запретах: при бронхиальной астме есть и свои противопоказания, когда осуществлять ингаляционные процедуры категорически воспрещается. Это такие ситуации:

- когда астма обостряется, приступы повторяются дважды в неделю и чаще;

- когда в есть новообразования и/или гнойные процессы;

- когда новообразования есть в головном мозге;

- когда нарушена работа сердца;

- когда нередки легочные и/или носовые кровотечения.

Ингаляции при ХОБЛ

Странная аббревиатура выше - это название тяжелого недуга. Хроническая обструктивная болезнь легких - заболевание, при котором из-за того, что легкие находятся в постоянном состоянии воспаления и потому остро и очень чувствительно реагируют на все, что в них попадает, поток воздуха в орган частично ограничен. Иными словами, это регулярная нехватка кислорода. Этот процесс является необратимым, мало того - еще и прогрессирующим. Поэтому лечение должно происходить постоянно, а ингаляционная терапия при ХОБЛ - одна из неотъемлемых частей этого самого лечения.

Обыкновенно при ХОБЛ рекомендуют пользоваться дозированными ингаляторами, но в тот период, когда случается обострение заболевания и человек, в силу своего состояния, не может контролировать подачу лекарства дозами, стоит обратить внимание на небулайзеры. Последние, кстати, при терапии ХОБЛ оказывают также благоприятное воздействие и на сопровождающую часто данное заболевание сердечную недостаточность.

Ингаляции при пневмонии

Пневмония - воспаление легких, а если еще и двустороннее - тоже болезнь не из приятных. Ингаляции являются и здесь отличным средством борьбы с заразой. Правила проведения процедуры стандартны и соответствуют всем описанным выше.

У пневмонии тоже есть ряд противопоказаний к использованию ингаляционной терапии. Во-первых, нельзя проводить подобные процедуры людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во-вторых, запрещены они и при тяжелой форме воспаления легких, а также при наличии одышки. Также от ингаляций следует воздержаться во всех нижеизложенных случаях: при наличии гноя и/или крови в мокроте, носовых кровотечениях, туберкулезе. Опухоли легких, аллергии.

Что же касается аппаратов, используемых при ингаляции в случае воспаления легких, то и здесь предпочтение отдается небулайзеру. Хотя, разумеется, не возбраняется применять и другие способы - так, очень распространены и паровые ингаляции, в том числе народными средствами - над картошкой, например.

Интересные факты об ингаляционной терапии

- Впервые лечебное воздействие морского воздуха, вернее, частичек соли в нем, описали еще в Древнем Риме.

- Первый ингалятор придумали во Франции, а произошло это еще в середине девятнадцатого столетия. Тот ингалятор находился под давлением, управлялся с помощью ручного насоса. Паровой же ингалятор возник сначала в Германии, и лечили таким образом людей, страдающих разными формами туберкулеза.

- Электрический распылитель придумали почти столетие спустя - только в тридцатые годы двадцатого века, а в середине столетия появились распылители уже ультразвуковые.

- С помощью небулайзера можно распылять в том числе и травяные настои и отвары, однако они предварительно должны быть тщательно процежены.

- Ингалятор является средством личной гигиены, а потому пользоваться им целой семьей или, того хуже, одалживать его знакомым - не рекомендуется. Есть риск подхватить чужие болячки.

- Существуют ингаляторы, чей внешний вид выполнен так, чтобы заинтересовать ребенка. Они яркие, красочные и похожи больше на игрушку, нежели на медицинский аппарат. С подобным прибором дети и лечатся охотнее и веселей.

- Сам термин «ингалятор» ввел в медицину и вообще в речь британский терапевт еще в конце восемнадцатого столетия. Этот британец придумал свой прибор для вдыхания опиума - модернизировал кружку с отверстием. Именно данную вещь он ингалятором и назвал.

- Еще до нашей эры древние люди знали о возможности лечения ингаляциями: так, они вдыхали испарения белены, чтобы вылечить органы дыхания.

Ингаляции являются действительно эффективной процедурой, а потому активно используются и в физиотерапии. Ингаляционная терапия, как правило, не несет никаких побочных действий и не наносит вреда здоровью - конечно, если все делать правильно и придерживаться рекомендаций. Так что не зря это "бабушкино средство" живет годами!

Аэрозольтерапия (греч. аer воздух + лат. sol раствор + греч. therapeia лечение) – метод физиотерапии, заключающийся в применении с лечебной целью лекарственных и биологически активных веществ в виде аэрозолей. Метод лечения в виде вдыхания лекарственных аэрозолей является одним из древнейших. Аэрозоли в виде пара, образующегося при нагревании бальзамических веществ и настоев из ароматических растений, или дыма при сжигании этих веществ и растений (окуривание), давно используются в народной медицине многих стран. Терапия с использованием аэрозолей лечебного, профилактического, диагностического и наркотического назначения основана на возможности быстрого и безболезненного нанесения лекарственных веществ на раневые поверхности, слизистые оболочки и дыхательные пути легких, откуда эти вещества поступают в кровь. Наиболее часто аэрозольтерапия проводится для лечения больных туберкулезом легких путем вдыхания аэрозолей, и такую процедуру называют ингаляцией.

В ходе аэрозольтерапии аэрозоли со слизистой оболочки носа, носоглотки, трахеи, куда первоначально оседают частицы, всасываются в развитую капиллярную и лимфатическую сосудистую сеть в подслизистом слое. В бронхах всасывание происходит интенсивнее, чем в трахее и наиболее активно выражено всасывание в альвеолах.